現行の「遺族厚生年金制度」には、男女で受給要件に違いがあることをご存じでしょうか。

共働きが一般的となった今、家族のかたちが多様化する中で、この制度における性別の違いが課題として指摘されるようになっています。

このような状況を踏まえ、政府は2025年5月に「年金制度改正法案」を国会に提出し、遺族厚生年金の制度変更を盛り込みました。そして同年6月13日、この年金制度改正法案が成立しました。

今回の改正により、実際に「影響を受ける」のは誰なのか。

本記事では、遺族厚生年金の改正内容に加え、影響を受ける人・受けない人についても紹介します。

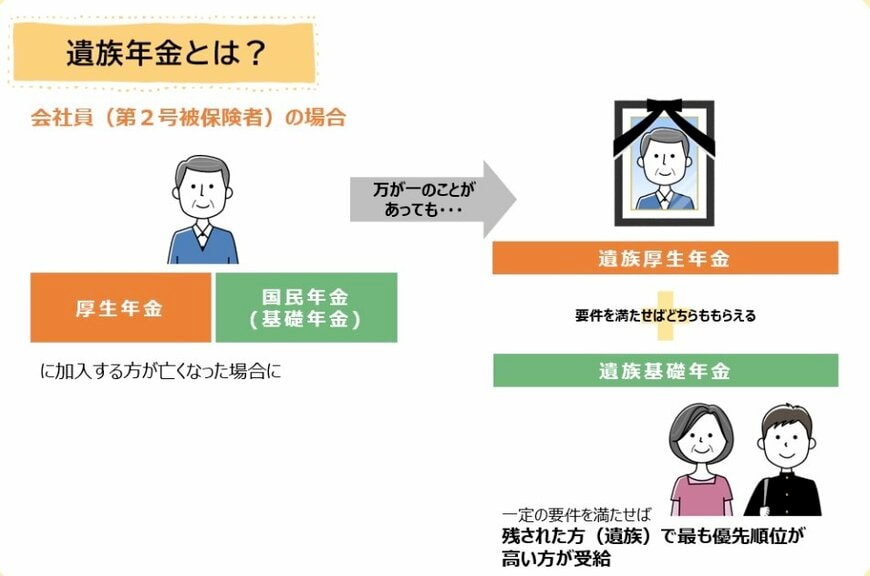

1. 遺族年金とは?「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2つ

「遺族年金」とは、国民年金または厚生年金に加入していた方が亡くなった際に、その遺族が受け取ることができる年金制度です。

この制度には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2つがあり、故人の加入歴や遺族の条件に応じて、いずれか、または両方が支給されることがあります。

ただし、いずれを受け取る場合も、保険料の納付状況や遺族の年齢・扶養関係など、所定の要件をすべて満たしていることが必要です。

なお、冒頭でお伝えしたように、現行の「遺族厚生年金」制度では、性別によって受給要件に違いがある点にも注意が必要です。

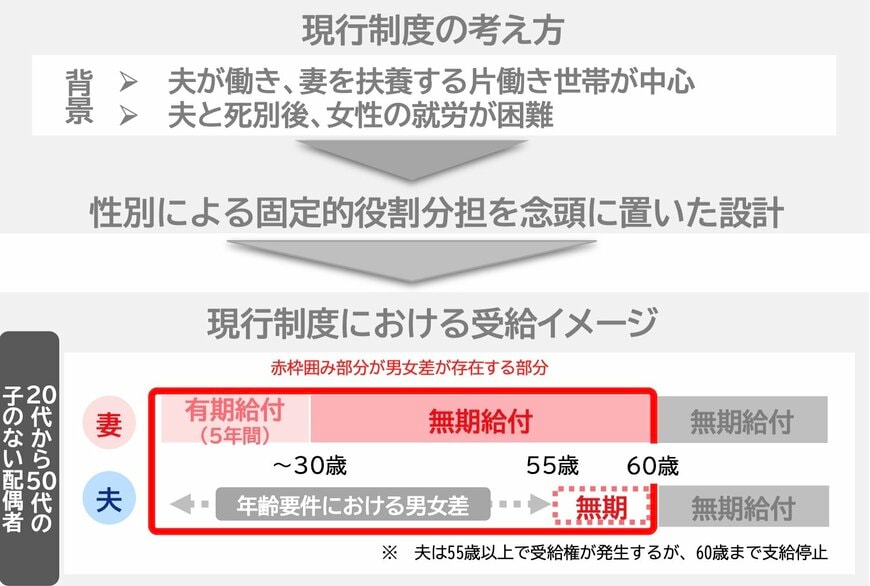

ではなぜ、遺族厚生年金は男女によって受給要件が異なるのでしょうか。

1.1 なぜ「遺族厚生年金」は男女によって受給要件に違いがあるのか

現行の遺族厚生年金制度では、男女で受給条件が異なる仕組みとなっています。

たとえば、配偶者を亡くした際、30歳以上の妻であれば遺族厚生年金を生涯にわたって受け取ることができますが、夫の場合は55歳以上でないと受給資格が得られず、実際の支給開始も60歳からに限定されています。

ではなぜ、性別によってこのような差があるのでしょうか。

その理由は、もともと遺族厚生年金が、主に一家の生計を支える立場にあった夫が亡くなった場合に、その家族の生活を保障する目的で設けられた制度だからです。

かつては「夫が働き、妻が家庭を支える」という役割分担が一般的であり、専業主婦の家庭が多数を占めていました。

しかし、現在では共働き世帯が主流となり、従来の制度設計と現代の家族の在り方との間にズレが生じていることが問題視されています。

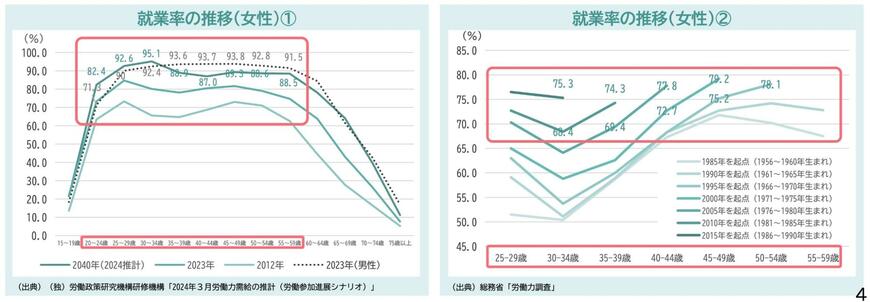

厚生労働省のデータによると、「年齢階級別に見た女性の就業率の推移」において、40〜59歳の女性の就業率は2040年にはいずれの年齢層でも80%台後半に達すると予測されています。

これは2023年の男性とほぼ同水準であり、男女間の就業率の差が縮まりつつあることが明らかです。

また、若年層ほど高齢期においても高い就業率を維持する傾向があり、この流れは今後も続くと見込まれています。

こうした変化を踏まえ、遺族年金の受給条件も公平な制度に見直すべきとの声が高まっており、政府も制度改正に向けた議論を本格化させています。