秋から冬への移り変わりを感じる10月、年末も少しずつ近づいてきました。今年6月には、働くシニアや資産形成に大きな影響を与える年金制度改正法が成立しました。公的年金だけでなく、iDeCoなどの私的年金制度も見直され、シニア世代が「働きながら備える」選択肢が広がります。また、年金制度の改正は、セカンドライフの生活設計を考える50歳代・60歳代にとっても直結する内容です。

今回は、厚生労働省や内閣府のデータをもとに、改正内容とライフプランへの影響をわかりやすく解説します。

1. 働くシニアの現状と年金の役割

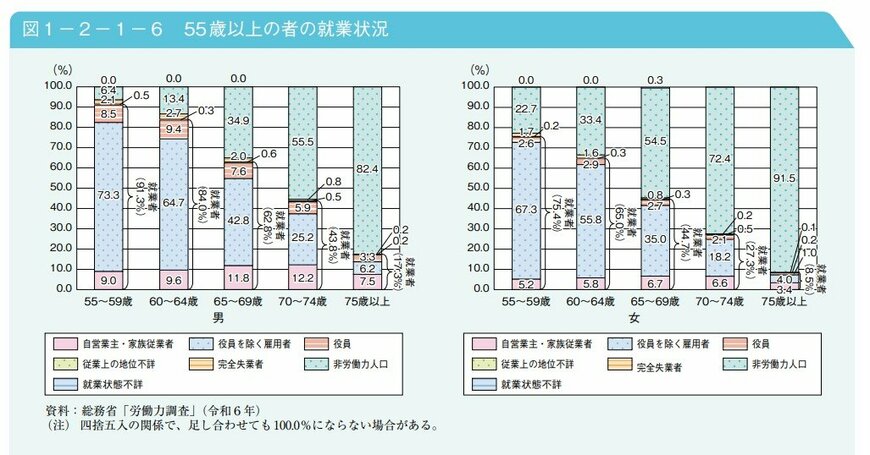

内閣府の「令和7年版高齢社会白書」によると、65歳以上の就業者数と就業率は上昇傾向にあります。

特に65~69歳では男性が62.8%、女性が44.7%と高い就業率を示しており、シニア世代が「働く」ことを積極的に選択している現実がうかがえます。

1.1 働くシニアの家計と収入構造

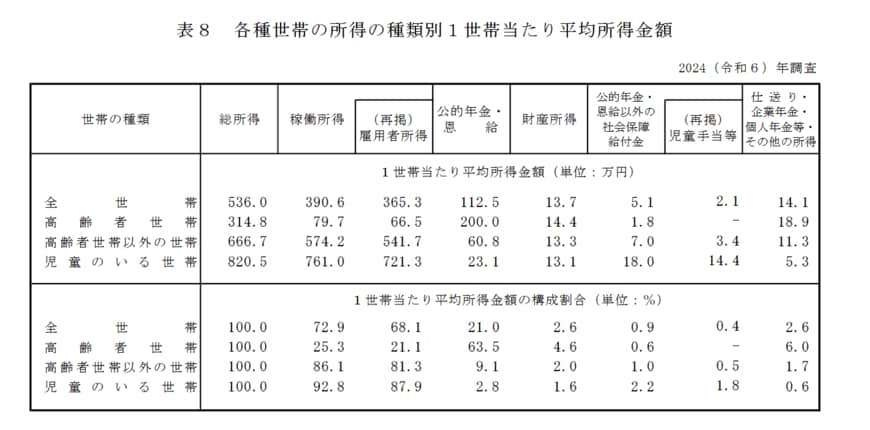

では、働くシニアの家計はどのように構成されているのでしょうか。厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」から、高齢者世帯(※)の「1世帯あたりの平均所得金額」を見ていきましょう。

※高齢者世帯:65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の者が加わった世帯

高齢者世帯の平均総所得は年314万8000円です。その主な内訳として、公的年金・恩給が200万円(63.5%)と全体の約3分の2を占め、雇用者所得も66万5000円(21.1%)と全体の約2割を占めることがわかります。この所得構成からは、高齢者世帯の生計が公的年金をベースとしつつも、主に仕事による収入で補われている様子が明確にわかります。