「人生100年時代」といわれるこんにち。一方でモノやサービスの値上げが続く昨今においては、今の生活だけでなく老後の生活に不安を抱える方もいるでしょう。

老後資金対策と「できるだけ長く働き続ければいい」と考える人もいますが、厚生労働省「平均寿命と健康寿命」によれば2022(令和4)年の健康寿命は男性72.57歳、女性75.45歳。健康寿命とは日常生活に制限なく過ごせる期間であり、もちろん個人差がありますが、誰しが病気やケガなどで働けなくなるリスクは抱えています。

老後資金の計画については早くから考えたいところ。秋の夜長に、人生100年時代を見据えた将来設計を考えるといいでしょう。

老後生活のなかでは、特に公的年金の受給額に関する不安を感じる人も多いもの。

この記事では、日本の公的年金制度や平均的な年金受給額の実態をみていきます。また、2025年に年金制度改正法の改正で決まった「保険料や年金額の計算に用いる賃金の上限引き上げ」や、老後年金を増やす方法の中から繰下げ受給についてみていきましょう。

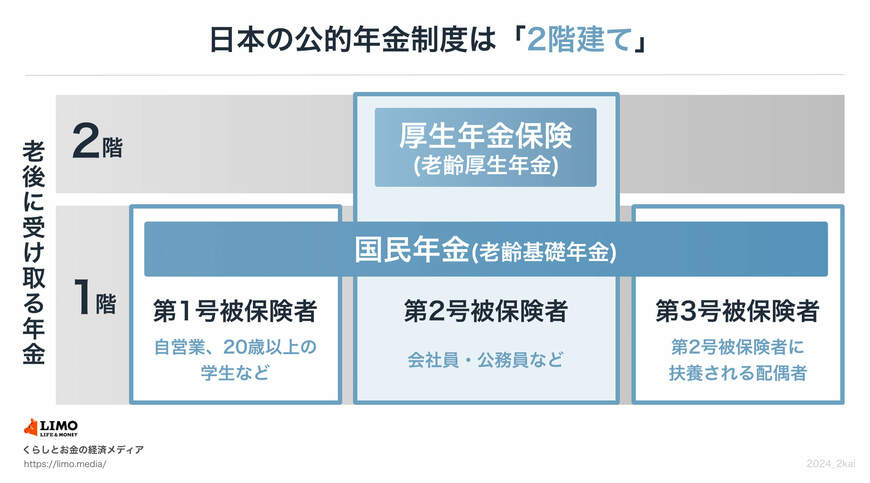

1. 日本の年金制度「2階建て」の仕組みとは

日本の公的年金制度は、基礎部分である「国民年金(基礎年金)」と、その上乗せ部分である「厚生年金」で構成されており、しばしば「2階建て」と表現されます。

これら2つの年金制度の違いについて見ていきましょう。

1.1 年金制度

【1階部分】国民年金(基礎年金)

- 加入対象:原則として日本に住む20歳から60歳未満のすべての人

- 保険料:全員定額、ただし年度ごとに改定される

- 受給額:保険料を全期間(480カ月)納付した場合、65歳以降で満額の老齢基礎年金を受給できる。未納期間分に応じて満額から差し引かれる

【2階部分】厚生年金

- 加入対象:会社員や公務員、またパートなどで特定適用事業所に働き一定要件を満たす人が、国民年金に上乗せで加入

- 保険料:収入に応じて(上限あり)決定

- 受給額:加入期間や納付済保険料により、個人差が出る

2階部分の厚生年金は、会社員や公務員などが国民年金に上乗せして加入する制度です。国民年金と厚生年金は、加入対象者、保険料の決定方法、受給額の計算方法などが異なります。

このため老後に受け取る年金額は、個人の加入状況や現役時代の収入によって大きく変わります。

また、公的年金の支給額は、物価や現役世代の賃金の変動を反映して毎年見直されるという点も、理解しておくべき重要なポイントです。