4. 制度を理解して“もらい忘れ”を防ごう

ご説明してきたように、年金の支給額は、毎年の物価変動や税・社会保険料の改定、さらには在職定時改定など、複数の要因で変化します。

特に「働きながら年金を受け取る」人にとっては、この仕組みを理解しておくことが、将来的な“もらい忘れ”を防ぐ第一歩になります。

4.1 通知書・明細書を必ずチェックする

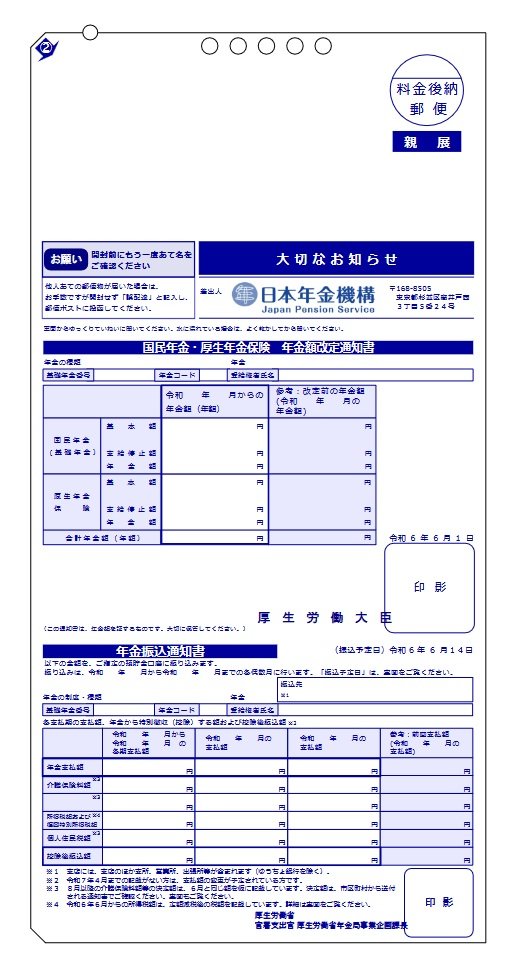

在職定時改定が反映されると、「年金額改定通知書」が日本年金機構から郵送されます。

ここには、改定後の年金額や反映日、増額の理由などが明記されています。通知が届いたら必ず内容を確認し、前年と金額を見比べましょう。

- 年金額改定通知書:年金額の見直し後、いくら支給されるかを記載したもの

- 年金振込通知書:振込額の詳細が記載された通知書

また、「ねんきんネット」や「マイナポータル」でも同様の情報をオンラインで確認可能です。

紙の通知書を見逃した場合でも、ログインすれば履歴をさかのぼって確認できます。

4.2 増えた理由・減った理由を自分で把握する

年金が増減した場合、その理由を自分で説明できるようにしておくことが大切です。

増えた場合は「在職定時改定」や「再裁定」「控除見直し」などの要因が考えられますが、減った場合は「税金・保険料の天引き増加」「支給停止ライン超過」などの影響もあります。

支給額の変化を放置すると、次年度以降の家計見通しが狂ってしまう恐れもあります。

4.3 年金事務所での相談・確認を活用する

「通知書を見ても内容がよく分からない」「自分が改定対象なのか不安」という場合は、最寄りの年金事務所で確認するのが確実です。

年金手帳や通知書を持参すれば、その場で自分の加入記録や改定反映状況を確認してもらえます。

また、電話相談窓口(ねんきんダイヤル)でも基本的な確認が可能です。

4.4 将来に向けた受給管理を習慣化する

在職定時改定は毎年行われるため、一度きりで終わりではありません。勤務を続ける限り、翌年以降も改定の対象になります。

年金明細を定期的に保管し、前年との差額や天引き額の変化を記録しておくことで、自分の年金がどのように増減しているのか、長期的な視点で把握できるようになります。