一雨ごとに寒さが増していき、冬の気配が感じられるようになりました。

高齢社会が進む現代において、医療制度の持続可能性と公平性を保つ目的で2008年から導入されたのが「後期高齢者医療制度」です。

この制度は、75歳以上になると自動的にすべての人が加入する仕組みで、一定の障害がある場合は65歳から加入できる特例もあります。

医療費の自己負担割合は所得に応じて区分されており、特に2022年10月からは新たに「2割負担」の区分が導入されています。

本記事では「後期高齢者医療制度」の特徴や、自己負担割合の具体的な仕組み、加入者が受けられる給付11選をご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

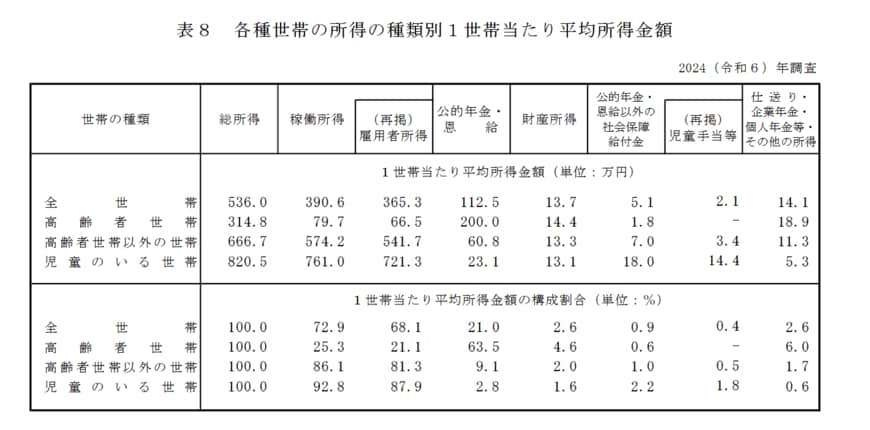

1. 【高齢者世帯】平均所得額はいくら?

厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」から、高齢者世帯(※)の「1世帯あたりの平均所得金額」を見ていきましょう。

※高齢者世帯:65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の者が加わった世帯

1.1 高齢者世帯の平均所得金額

(カッコ内は総所得に占める割合)

総所得:314万8000円 (100.0%)

【内訳】

- 稼働所得:79万7000円(25.3%)

- うち雇用者所得(※):66万5000円(21.1%)

- 公的年金・恩給:200万円(63.5%)

- 財産所得:14万4000円 (4.6%)

- 公的年金・恩給以外の社会保障給付金:1万8000円 (0.6%)

- 仕送り・企業年金・個人年金等・その他の所得18万9000円(6.0%)

高齢者世帯の平均総所得は年314万8000円、月額に換算すると約26万円です。

主な内訳は、所得の3分の2を占める月額約16万6000円の「公的年金」と、約2割を占める月額約5万5000円の「雇用者所得」です。

この所得構成からは、高齢者世帯の生計が公的年金をベースとしながら、主に仕事による収入で補われている様子がうかがえます。

※雇用者所得:世帯員が勤め先から支払いを受けた給料・賃金・賞与の合計金額で、税金や社会保険料を含む

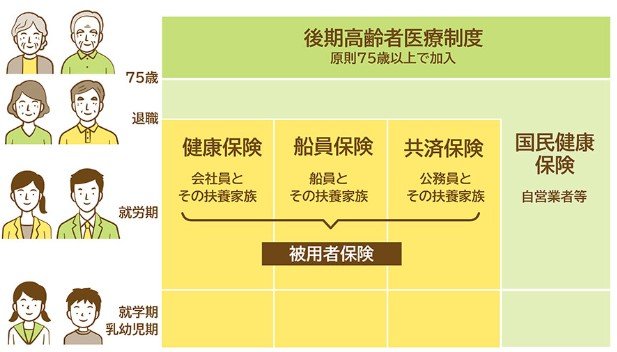

2. 原則75歳以上の方が加入対象の「後期高齢者医療制度」とは?

「後期高齢者医療制度」は、2008年に創設された高齢者のための公的医療保険制度です。

原則として75歳以上の方が対象となり、日本国内に住民票がある場合は自動的に加入する仕組みとなっています。

加入の際に特別な手続きは必要ありません。

75歳の誕生日を迎えると、自動的に市区町村から「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」が送付され、医療機関の窓口で使用できるようになります。

また、65歳以上で障害認定を受けている方など、一定の条件を満たす場合には、本人の申請により75歳未満でも加入が認められることがあります。