晩秋の気配が深まり、冬の訪れを感じる季節となりました。

暖房を使いはじめるご家庭も増え、物価高騰とあわせて光熱費が家計を圧迫していないでしょうか。

現役世代にとっては、日々の生活費を管理しながら、将来の老後資金についても計画的に準備を進める必要があります。

しかし、公的年金を将来いくらもらえるのか、具体的に把握している方は少ないかもしれません。

年金額は現役時代の働き方や年金の加入期間、収入などによって大きく変わるため、一概には言えないのが実情です。

この記事では、厚生年金の受給額に焦点を当て、2カ月に1度の年金支給日に「ひとりで30万円(月額15万円)以上」受け取っている人がどのくらいの割合で存在するのか、公的なデータをもとにわかりやすく解説します。

ご自身のライフプランを考える上での参考にしてください。

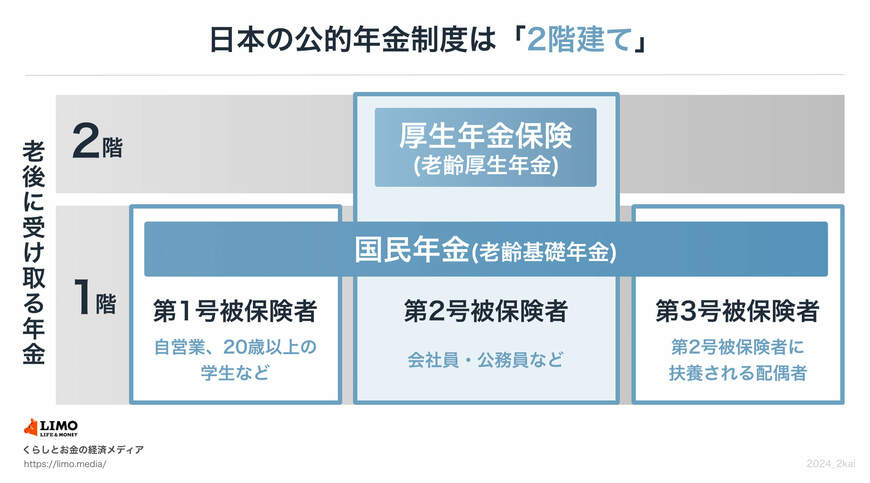

1. 公的年金の基本「2階建て構造」とは?国民年金と厚生年金の違いを解説

日本の公的年金制度は、原則として20歳以上60歳未満の方が加入する「国民年金(基礎年金)」と、会社員などが上乗せで加入する「厚生年金」から成る、通称「2階建て」の仕組みです。

ここでは、それぞれの制度の基本的な特徴を確認していきましょう。

1階部分にあたる「国民年金(基礎年金)」の概要

- 加入対象:日本国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての人が加入対象です。

- 保険料:所得にかかわらず一律で、毎年見直されます。(※1)

- 受給額:40年間(480カ月)すべての保険料を納めると、65歳から満額の老齢基礎年金を受け取れます。未納期間がある場合は、その期間に応じて年金額が減額されます。(※2)

※1 2025年度の国民年金保険料は月額1万7510円です。

※2 2025年度の老齢基礎年金(満額)は月額6万9308円です。

2階部分にあたる「厚生年金」の概要

- 加入対象:会社員や公務員のほか、一定の条件を満たすパートタイマーなどが国民年金に加えて加入します。(※3)

- 保険料:給与や賞与といった収入額に応じて決まります。(※4)

- 受給額:将来受け取る年金額は、加入期間や現役時代の収入によって個人差が大きくなります。

厚生年金は、この2階部分に相当する制度です。

このように、国民年金と厚生年金は加入対象者や保険料の決まり方、年金額の計算方法が異なります。

そのため、老後の年金額は現役時代の働き方や収入に大きく左右されることになります。

また、公的年金の額は物価や賃金の変動に応じて毎年改定されるという点も知っておきましょう。

※3 特定適用事業所とは、厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上の企業などを指します。

※4 保険料は、標準報酬月額(上限65万円)と標準賞与額(上限150万円)に保険料率を乗じて算出されます。