12月に年金を受け取る際、「あれ、少し増えた?」と感じる方もいるかもしれません。

実は、年末の支給では税や保険料、さらには年金制度の改定によって手取り額が変化するケースがあります。

特に「在職定時改定」によって、働きながら年金を受け取る人の支給額が上がることもあるのです。

この記事では、12月に手取りが増える人の主な理由を整理し、後半で「在職定時改定」の仕組みを詳しく解説します。

1. 12月に年金の手取りが増える主な理由

年金の支給額は毎月一定ではなく、税金や社会保険料の見直し、制度改定などにより変動します。

特に12月は、以下のような要因が重なるため、手取り額が上がる人が出やすい時期です。

1.1 住民税・介護保険料の変動

年金から天引きされる住民税や介護保険料は年度単位で再計算されます。

住民税は6月から翌年5月までが課税期間ですが、12月の支給分で控除額が変わるケースもあります。

たとえば、以下のようなケースです。

年度途中の税額変更

転職、収入変動、扶養親族の変更などにより、住民税の税額が見直される場合、自治体が新しい税額を通知するタイミングによって、12月の控除額が調整されることがあります。

特別徴収の調整

住民税は通常、給与からの特別徴収(天引き)で納付されますが、自治体が税額を再計算した結果、年度途中で控除額が変更されることがあります。この場合、12月の支給分で調整が行われることが一般的です。

自治体の処理スケジュール

自治体によって住民税の計算や通知のタイミングが異なるため、変更が反映される時期が12月になる場合があります。例えば、遅れて通知された税額変更が12月の給与でまとめて調整されることがあります。

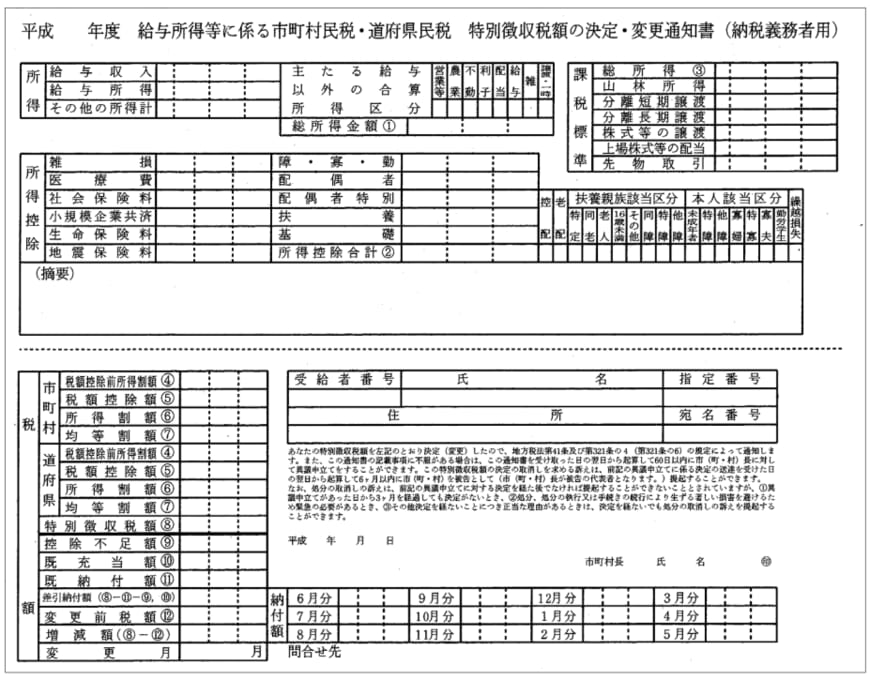

自身の払わなければいけない住民税がいくらかは「住民税決定通知書」を確認するようにしましょう。

住民税決定通知書は、毎年6月上旬から中旬ごろに市区町村から発送されます。(市町村によって発送時期は異なります)

さらに、介護保険料も3年ごとに見直しが行われるため、負担軽減が反映される人も出てくるのです。

1.2 扶養控除・非課税枠の反映

配偶者控除や医療費控除など、年末調整や確定申告の内容が反映されると、源泉徴収される所得税が減ることがあります。

その結果、12月支給分で手取りが増えることがあります。