さわやかな秋風が吹き、過ごしやすい季節となりました。この時期は、老後の生活設計について改めて考える方も多いのではないでしょうか。

高齢化の進展や年金額の目減り、さらには物価上昇といった要因により、65歳で年金の受給が始まった後も働き続ける高齢者が増加しています。

実際に、総務省「統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-」によると、2024年の65歳以上の就業率は25.7%に達しています。

つまり、65歳以上の高齢者のおよそ4人に1人が、年金の受給開始年齢を迎えた後も就労しているのです。

「老後2000万円問題」が大きな関心を集めたことを背景に、年金以外の収入を確保するために就労を選ぶシニアも増加していますが、収入額によっては年金が減額される仕組みがある点には注意が必要です。

本記事では、シニア世代の就業状況の現状と、働き続けることで年金が減額される「在職老齢年金制度」の仕組みについて解説します。

1. 【過去最多】65歳以上の就業者数は21年連続で増加傾向に

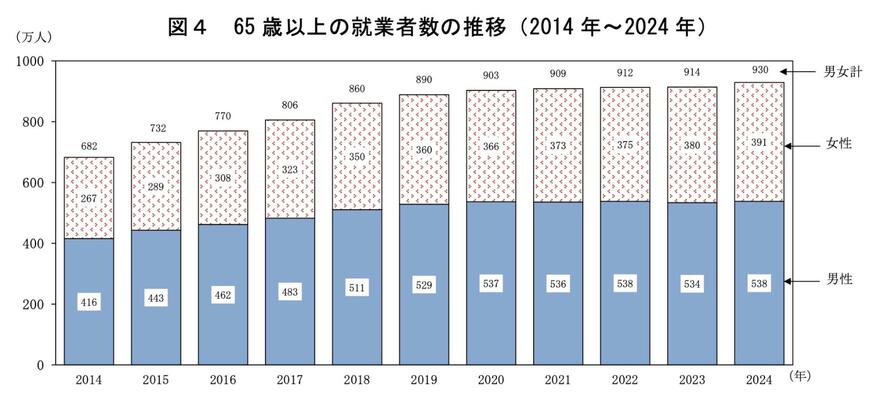

総務省「統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-」によれば、2024年における65歳以上の就業者数は930万人に達し、過去最多を更新しました。

2004年以降、シニアの就業者数は21年連続で続いており、前年を上回る形で増加しています。

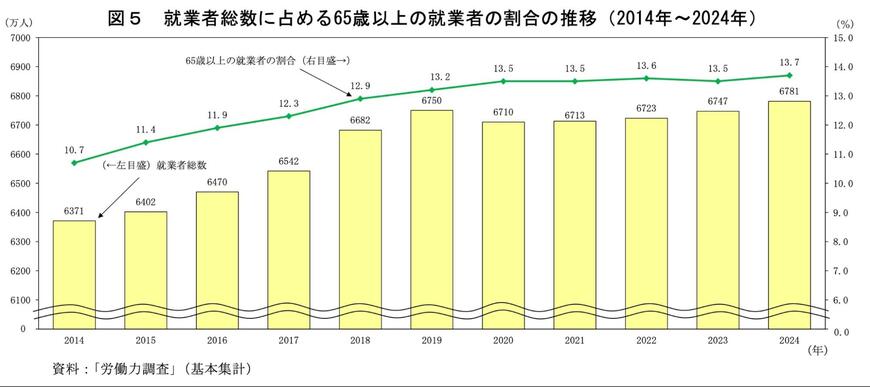

さらに、2024年の15歳以上の就業者全体に占める65歳以上の割合は13.7%となり、前年より0.2ポイント上昇して過去最高を記録しました。

すなわち、現在の日本では就業者の約7人に1人が65歳以上を占めており、この割合は今後も拡大していくと見込まれています。

こうした状況から、現代のシニア世代は「リタイア後は年金だけで暮らす」といった従来の老後イメージから変化し、就労を選ぶケースが一般的になりつつあるといえるでしょう。

では、なぜここまで高齢者の就業が増え続けているのでしょうか。