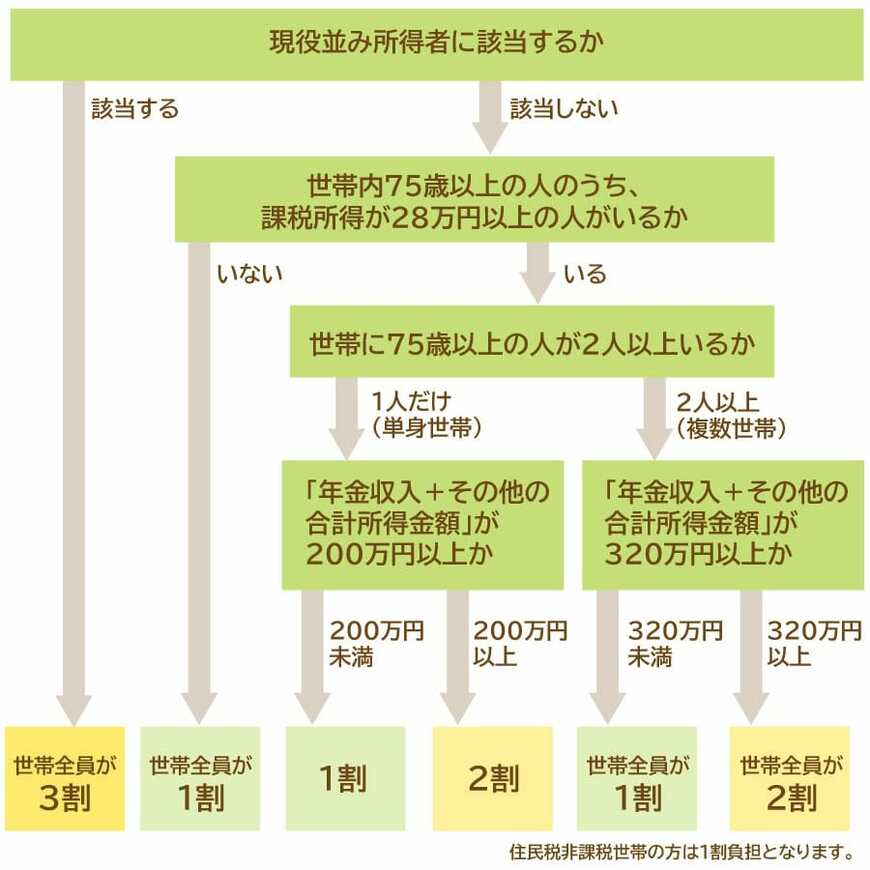

75歳以上が加入する後期高齢者医療制度。医療費の自己負担は原則1割ですが、一定所得以上の方は2割、現役並み所得者は3割となっています。

2022年10月から始まった2割負担には、外来医療費の月額増加分を3000円までに抑える配慮措置がありました。しかしこの措置が2025年9月で終了し、10月からは全面的に2割負担が適用されています。

さらに少子高齢化の影響で保険料も年々上昇しており、2025年度は前年度から全国平均で1.6%増加←(コメント1)。同じ年金収入でも、都道府県によって保険料に最大1800円以上の差が生じています。今後も負担増が見込まれるため、知っておくべき制度変更と対策を確認しましょう。

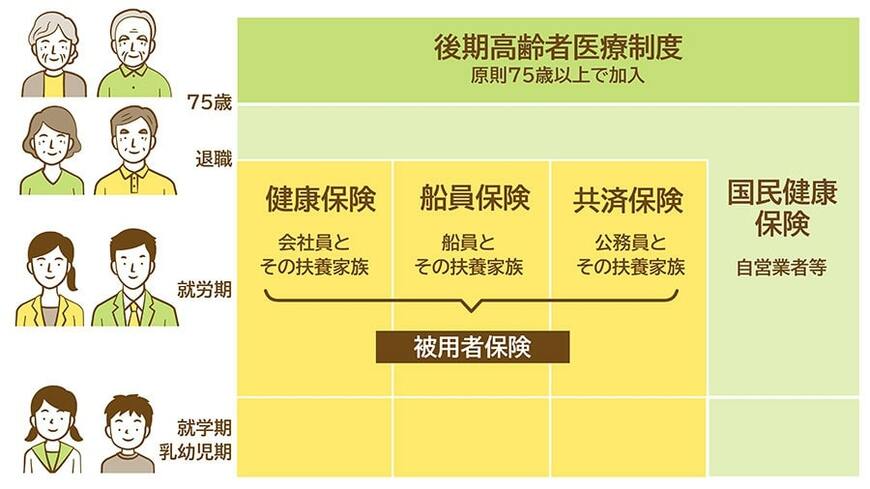

1. そもそも後期高齢者医療制度とは

75歳以上の方が加入する公的な医療保険が「後期高齢者医療制度」です。なお、65歳以上で以下に該当する一定の障害があると認定された方も、希望すれば後期高齢者医療制度に加入できます。

- 障害年金1級または2級

- 身体障害者手帳1級、2級、3級または「4級の一部」

- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級

- 東京都愛の手帳(療育手帳)1度または2度

一般的に、高齢になると収入が減る一方で医療費負担が重くなります。

高齢者の生活を守るために、後期高齢者医療保険の自己負担割合は原則として1割です。ただし、現役並み所得者は3割、一般所得者等のうち一定以上の所得がある人は2割となっています。

民間の保険会社が販売している医療保険や介護保険は、年齢が高い人ほど保険料が高くなります。公的医療保険は政府が税金を投入しながら制度を運営しているため、高齢者の負担を軽減できるのです。