自民党総裁選を経て、高市新総裁が誕生し、経済施策の焦点は大きく動きました。総裁選では、7月の選挙で与党が掲げたような「一律の給付金」ではなく、「給付付き税額控除」といった恒久的な税制改革に議論の中心が移っています。

とはいえ、過去10年を振り返ると、多くの給付金が支給されてきました。

この記事では、過去10年の給付の歴史を振り返り、なぜそれが住民税非課税世帯に集中しているのか、どういった課題があるのかを解説します。

1. 過去10年の住民税非課税世帯への給付を振り返ろう

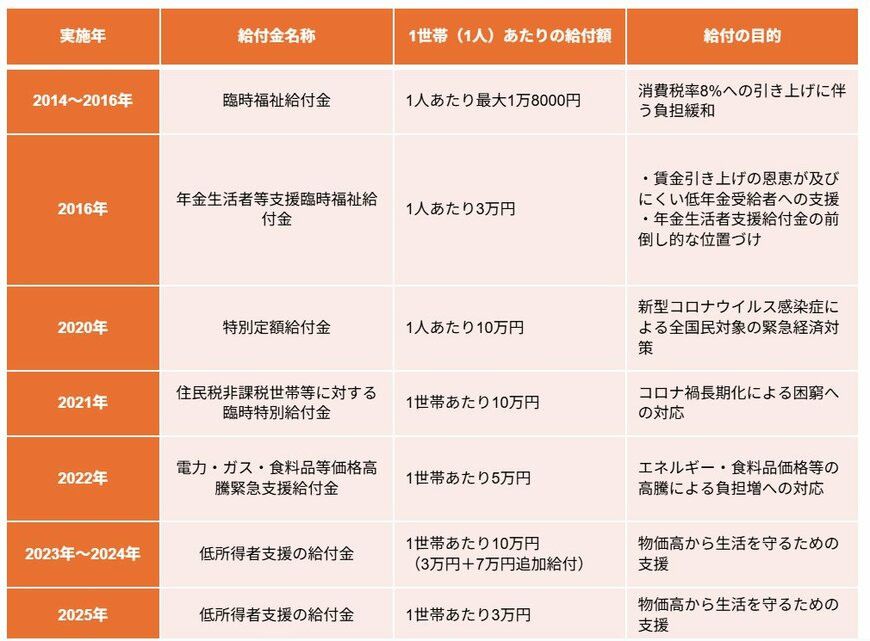

過去10年の給付金には、さまざまなものがありました。(詳細以下画像)

それぞれを分類していくと、大きく3つに分けられます。

- 消費税引き上げへの負担緩和(2014〜2016年)

- コロナ禍への対応(2020年・2021年)

- 物価高への支援(2022〜2025年)

2014年4月に消費税率は5%から8%に引き上げられました。このときには、低所得者層への負担緩和として「臨時福祉給付金」が支給されました。消費税は誰もが一律に負担するため、所得に占める生活必需品の割合が高い低所得者層ほど負担が重くなります。そのため、住民税非課税世帯に対して給付金が支給されたのです。

2020年になると、コロナ禍による経済停滞対策として、全国民対象に10万円の給付金が支給されました。住民税非課税世帯・課税世帯にかかわらず支給されたこの給付金は、大変強いインパクトを残しました。翌年も、住民税非課税世帯に限定して、同様に10万円が給付されています。

2022年から現在までは、物価高対策としての給付金が目立ちます。エネルギー補助を皮切りに、毎年のように現金給付を実施している状況です。

給付金は、負担増や社会的危機への対応策として、講じられてきた歴史があるのです。では、その多くで対象となっている住民税非課税世帯とは、どういった世帯なのでしょうか。次章で解説します。