日本は「国民皆保険制度」のもと、全国民が何らかの医療保険に加入することが義務付けられています。

75歳以上になると、「後期高齢者医療制度」へ移行しますが、この制度の保険料は年々増加傾向にあり、2025年4月にも引き上げが実施されました。

また、2022年10月から始まっている窓口負担の2割への引き上げに関し、急激な負担増を抑えるための配慮措置はすでに2025年9月末で終了しています。

これにより、制度の本来の負担割合が適用されることになります。

この記事では、後期高齢者医療制度の仕組みと、医療費の窓口負担が2割となる方の「年金収入+その他の合計所得」の基準について詳しく解説します。

ご自身やご家族の医療費負担を把握するための《窓口負担割合のフローチャート》や、シニア1人当たりの医療費の平均もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

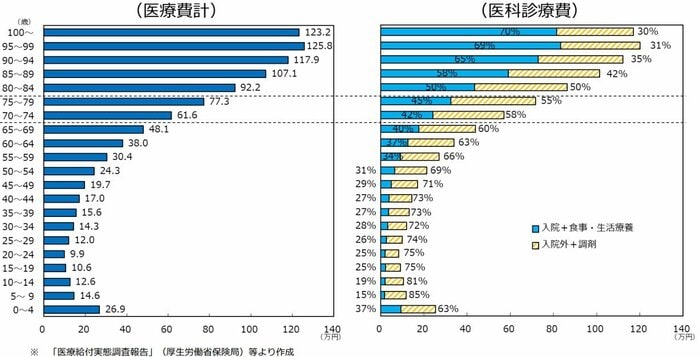

1. 【シニアの1人当たり医療費】年代別「1人あたり医療費計」の推移をチェック!

シニア世代の医療費は、年齢を重ねるごとにかさんでいくのが一般的です。

厚生労働省「年齢階級別1人当たり医療費(令和4年度、医療保険制度分)」より、60歳以上の各年齢層における、1人当たりの医療費計、および診療費における「入院+食事・生活療養」の割合について見てみましょう。

1.1 【60歳以上】1人あたり医療費計の推移

- 60~64歳:38万円

- 「入院+食事・生活療養」の割合:37%

- 65~69歳:48万1000円

- 「入院+食事・生活療養」の割合:40%

- 70~74歳:61万6000円

- 「入院+食事・生活療養」の割合:42%

- 75~79歳:77万3000円

- 「入院+食事・生活療養」の割合:45%

- 80~84歳:92万2000円

- 「入院+食事・生活療養」の割合:50%

- 85~89歳:107万1000円

- 「入院+食事・生活療養」の割合:58%

- 90~94歳:117万9000円

- 「入院+食事・生活療養」の割合:65%

- 95~99歳:125万8000円

- 「入院+食事・生活療養」の割合:69%

- 100歳以上:123万2000円

- 「入院+食事・生活療養」の割合:70%

医療費計は、60歳代前半の38万円から90歳代後半の125万円超へと、約3.3倍に増加しています。

この金額の増加を特に押し上げているのは、「入院+食事・生活療養」にかかる費用です。

70歳代までは通院が中心ですが、80歳以降では医療費の50%超を「入院+食事・生活療養」のための費用が占め、90歳代では70%に迫ります。

国の高額療養費制度を使っても、毎月の上限額の自己負担に加え、食事代や差額ベッド代(全額自己負担)といった出費が続く点にも留意が必要でしょう。

介護費用についても、生命保険文化センター「2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査」によると、一時費用(※1)の合計額で47万円、月々支払う費用はひと月あたり9万円(※2)。

もちろん実際にかかる金額は、要介護度や介護をおこなう場所によっても個人差が出ます。

※1:住宅改造や介護用ベッドの購入費など

※2:いずれも公的介護保険サービスの自己負担費用を含む

厚生労働省の「令和6年簡易生命表」における、平均寿命は男性81.09歳、女性87.13歳。

長寿時代を見据えたライフプランには、入院が長期化したり、介護にかかる費用、その間の生活を支えるための視点が不可欠と言えるでしょう。

次は、75歳以上のシニアが加入対象の「後期高齢者医療制度」について見ていきます。