5. 【知っておきたい】医療費が払えない人には「一部負担金の減額・免除等」もある!

家計の状況によって医療費の自己負担額の支払いが難しい場合、一定の条件を満たすことで、都道府県や自治体から負担金の減額や免除といった支援を受けられる場合があります。

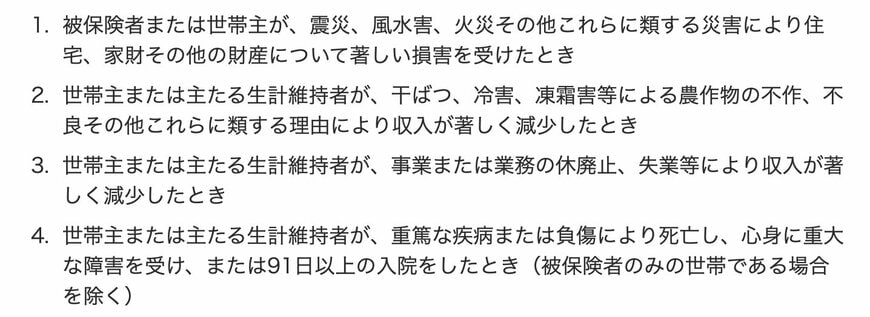

たとえば、東京都では以下のような要件が定められています。

- 被保険者または世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき

- 世帯主または主たる生計維持者が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不良その他のこれらに類する理由により収入が著しく減少したとき

- 世帯主または主たる生計維持者が、事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき

- 世帯主または主たる生計維持者が、重篤な疫病または負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、または91日以上の入院をしたとき(被保険者のみの世帯である場合を除く)

減額・免除の適用期間は、申請日から最長6カ月とされていますが、実際の期間は支払い困難の状況に応じて個別に判断されます。

申請はお住まいの市区町村窓口で行います。

必要書類は申請理由や状況によって異なるため、事前に窓口へ確認しておくと安心です。

6. ご自身やご家族の「医療費負担割合」をよく確認しておきましょう

ここまで、後期高齢者医療制度の特徴や、自己負担割合の違いを解説しました。

また、シニア1人当たりの医療費の平均もご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。

後期高齢者医療制度における「2割負担の対象者」の負担軽減措置は、2025年9月30日で終了しています。

ご自身やご家族の「医療費の窓口負担」が何割になるのか、よく確認しておきましょう。

医療制度や年金制度など、今後変化していく可能性は十分に考えられます。

いざという時に困らないように、日々情報収集をしておくことも大切です。

参考資料

- 厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について」

- 政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」

- 厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」

- 東京都後期高齢者医療広域連合「一部負担金の減額・免除等」

- 厚生労働省「年齢階級別1人当たり医療費」

- 生命保険文化センター「2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査」

- 厚生労働省「令和6年簡易生命表の概況」1 主な年齢の平均余命

マネー編集部社会保障班