今年も年の瀬が近づき、将来への備えを考える方も多い11月です。公的年金というと「老後の生活費」というイメージが強いですが、現役世代の中には、毎月の国民年金保険料負担が重く感じられることも事実です。「自分の納めた保険料は、将来本当に戻ってくるのか?」そう疑問に感じている方もいるでしょう。

本記事では、国民年金制度が担う老齢・障害・遺族の3つの役割を解説するとともに、今年65歳を迎える方が納めた国民年金保険料総額を満額受給で何年で回収できるのかを具体的な計算で試算します。また、昔と今の現役世代の負担感を比較し、国民年金の重要性を改めて確認します。

※試算について、実際の年金受給額は物価や賃金の動きにあわせて毎年見直されるため、あくまで目安として確認ください。

1. 国民年金、「老後の年金」だけではない!国民年金保険3つの役割とは?

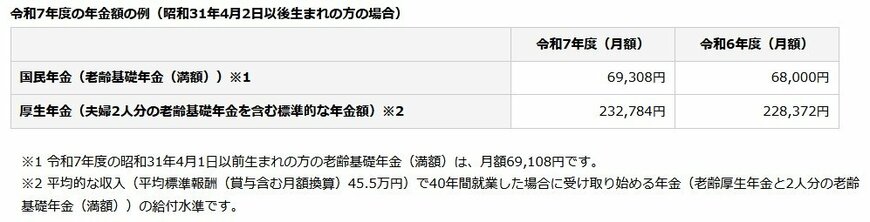

今年65歳を迎える方(1960年〈昭和35年〉生まれ)が、65歳から受給開始する国民年金の満額は、月額6万9308円です。

国民年金は、加入義務が発生する20歳から60歳になるまでの40年間(480カ月)にわたり、国民年金保険料を全期間納付した場合にこの満額が支給されます。納付期間に未納や保険料の免除があった場合は、受給額は満額より減額されます。

1.1 国民年金は「想定外のリスク」に対応できるセーフティネット

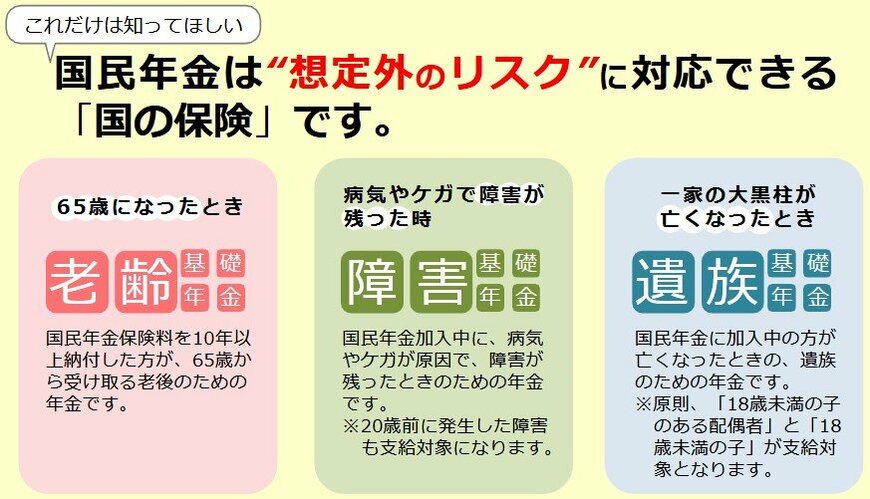

国民年金は、老後の生活を支える「老齢基礎年金」だけでなく、予期せぬ事態に備える「国の保険」としての役割も担っています。

- 老齢基礎年金

10年以上保険料を納めた方が65歳から受け取る - 障害基礎年金

国民年金加入中に原因となった病気やケガで障害が残ったときのための障害基礎年金(20歳前に発生した障害も対象) - 遺族基礎年金

一家の大黒柱が亡くなったときなど国民年金加入中の方が亡くなったとき、遺族に支給される(原則、18歳未満の子のいる配偶者または18歳未満の子が対象)

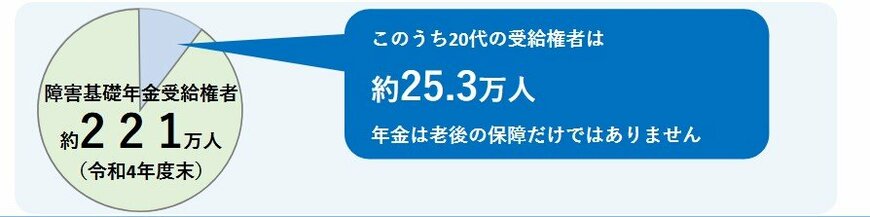

特に、障害基礎年金や遺族基礎年金は、国民年金保険料を未納のままにしていると受け取れない場合があります。

令和7年度の国民年金保険料は月額1万7510円ですが、万が一不測の事態が起こった際に、年間約83万円(令和7年度の障害基礎年金2級および遺族基礎年金の金額)が支給されるセーフティネットを確保するためにも、納付は重要です。

1.2 付加年金で年金額を上乗せできる

さらに、将来受け取る老齢基礎年金を増やすための方法として、定額の保険料(月額400円)を上乗せして納める「付加年金」制度があります。付加年金による年金額は、「200円 × 付加保険料を納めた月数」で計算され、2年以上受け取ると、支払った付加保険料以上の年金が受け取れるしくみです。付加年金は申出月からの開始となります。