4. 生成AIは「便利なツール」として割り切って付き合う存在

生成AIは、一定層にとっては日常的に接するツールとなりつつあります。

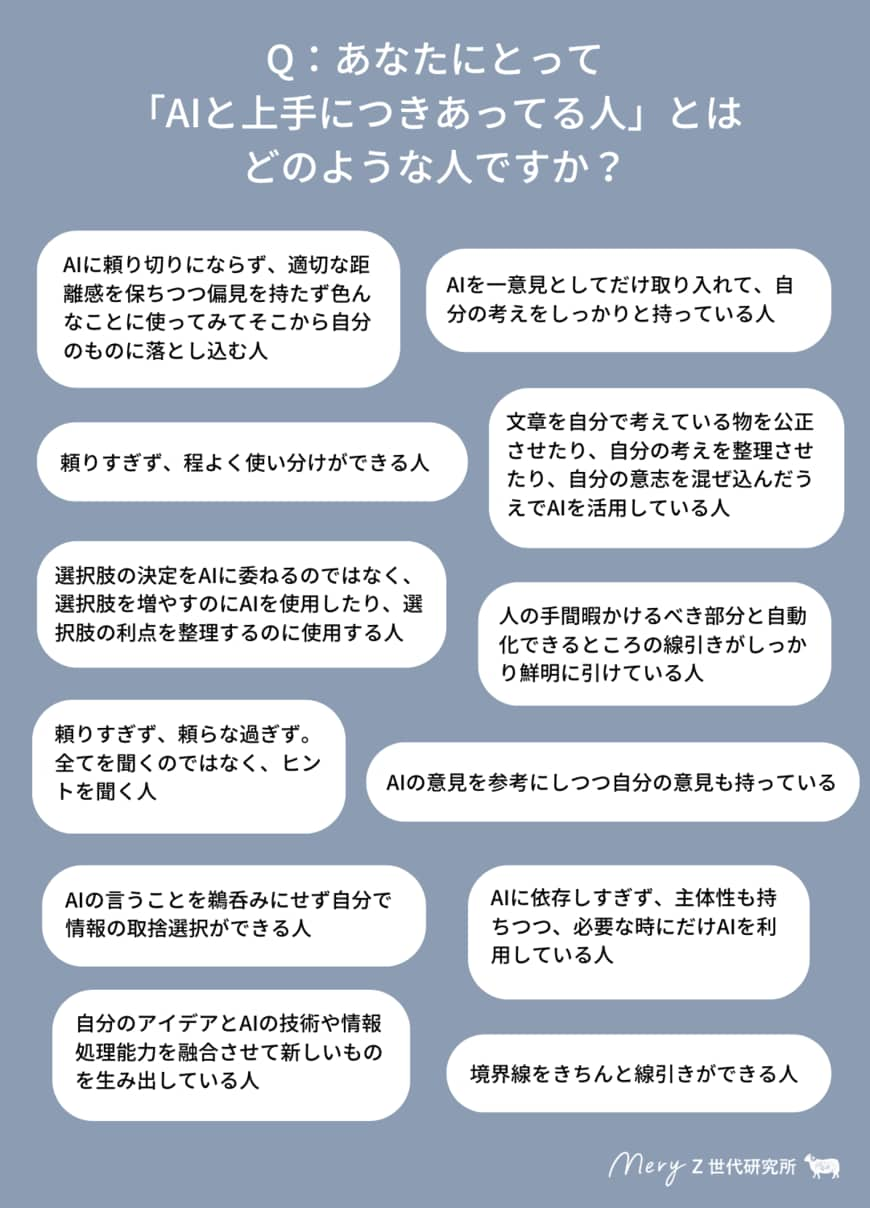

そんななか「ただ使っている」だけでなく「AIと上手に付き合っている人」とは、どのような人だとZ世代は考えているのでしょうか。

あなたにとって「AIと上手くつきあってる人」とはどのような人ですか?

出所:株式会社MERY【MERY Z世代研究所 AIに関する調査】Z世代の「生成AI」利用率は約半数に留まる結果に。使いこなしている層と、使いたいと思わない層の二極化傾向も。」(PR TIMES)

4.1 【Z世代】「AIと上手くつきあってる人」とはどのような人?

- 「AIに頼り切りにならず、適切な距離感を保ちつつ偏見を持たず色んなことに使ってみてそこから自分のものに落とし込む人」

- 「AIを一意見としてだけ取り入れて、自分の考えをしっかり持っている人」

- 「文章を自分で考えている物を校正させたり、自分の考えを整理させたり、自分の意志を混ぜ込んだうえでAIを活用している人」

- 「選択肢の決定をAIに委ねるのではなく、選択肢を増やすのにAIを使用したり、選択肢の利点を整理するのに使用する人」

- 「頼りすぎず、頼らなすぎず。全てを聞くのではなく、ヒントを聞く人」

- 「AIの意見を参考にしつつ自分の意見も持っている」

- 「AIに依存しすぎず、主体性を持ちつつ、必要な時だけにAIを利用している人」

- 「自分のアイデアとAIの技術や情報処理能力を融合させて新しいものを生み出している人」

これらの回答に共通するのは、「AIに丸投げするのではなく、あくまで主体性を持ってAIを『道具』として活用する」という姿勢です。

AIはあくまで自分の思考を助け、新たなアイデアを生み出すための補助ツールと捉えられていることがわかります。言い換えれば、Z世代にとってAIとは「答えを教えてくれる存在」ではなく「選択肢を広げる存在」として受け入れられているのかもしれません。

だからこそ、AIに依存しすぎることなく自分自身の価値観や判断軸を軸に据えた上で、必要な場面にだけ適切に取り入れるという“距離感”を保っているといえるでしょう。

このような使い方が浸透すれば、今後ますます多様化する生成AIの機能や役割に対しても柔軟かつ賢明に適応していけるはずです。こうしたスタンスは、テクノロジーとどう向き合うかという問いに対する答えにもなり得るかもしれません。

5. まとめにかえて

Z世代でも生成AI利用率は約半数であり、その利用の頻度も人それぞれだと分かりました。

Z世代は生成AIを単なる新しい技術として楽しむだけでなく、自身の生活や学習をより効率的に進めるための「道具」として捉えています。その付き合い方は過度な依存ではなく、あくまで主体的な思考・判断の補助役として冷静に見極めているようです。

自分の活動や判断のための「道具」として扱っているZ世代だからこそ、今後さらに生成AIが進化することで、生成AIを使ってより面白いものを生み出せるかもしれませんね。

参考資料

- 株式会社MERY【MERY Z世代研究所 AIに関する調査】Z世代の「生成AI」利用率は約半数に留まる結果に。使いこなしている層と、使いたいと思わない層の二極化傾向も。」(PR TIMES)

- 総務省「令和7年版情報通信白書(概要)」

LIMO・U23編集部