7. トラブルを避けるための「備え」とは?

家制度の崩壊や高齢化、少子化といった社会の変化に伴い、相続トラブルはこれまで以上に多様化・深刻化しています。

とくに、「子どもがいない夫婦」「認知症の進行」「非典型的な家族関係」が関係するケースでは、遺言書の作成や家族間での事前の話し合いが重要です。

自分の意思を明確に伝える手段として、遺言書の活用は非常に有効です。法的効力のある方式(自筆証書や公正証書など)で遺産の配分をあらかじめ決めておくことで、相続人同士の無用な対立を避けることができます。

しかし遺言書は、作成の仕方や保管方法を誤ると、法的に無効になるおそれもあるため、正しい知識をもって準備することが大切です。

遺言書の主な種類と特徴を紹介します。

7.1 自筆証書遺言

遺言者がすべての本文を手書きし、日付・氏名・押印を記載して作成。

- 【長所】費用がかからず、手軽に作成・書き直しができる。

- 【短所】形式不備で無効になるリスクや、紛失・改ざん・未発見といった懸念がある。

※2019年からは、財産目録のみパソコンや通帳のコピー等で作成可(ただし各ページに署名と押印が必要)。

7.2 公正証書遺言

公証人が遺言者の意思を聞き取り、文書を作成。証人2名の立会いが必要。

- 【長所】法的な不備の心配が少なく、家庭裁判所の検認も不要。

- 【短所】費用がかかり、証人の用意が必要。

7.3 秘密証書遺言

内容を秘密にしたまま、存在のみを公証人と証人で証明。

現在では利用例は少数。

7.4 安心を高める「自筆証書遺言書保管制度」

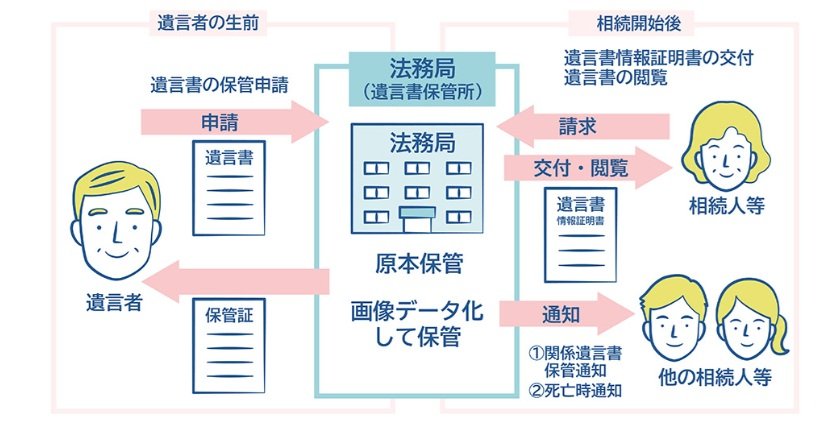

2020年7月にスタートした「自筆証書遺言書保管制度」では、法務局が遺言書の原本と画像データを保管します。これにより、改ざん・紛失のリスクを抑え、遺言者の死後に相続人へ保管通知も可能です。

この制度の主なメリットは次のとおりです:

- 紛失・改ざん・未発見を防げる

- 形式面の不備を事前にチェック(有効性を保証するものではない)

- 家庭裁判所の検認が不要

- 遺言書の存在が相続人に通知されやすくなる

遺言書を準備することは、残される家族への思いやりであり、自らの意思を尊重してもらうための第一歩です。「無効にならない遺言書」を残すために、制度の活用と正しい作成方法の理解が重要です。

ただし、「遺留分(最低限の取り分)」には注意が必要です。特定の相続人を排除するような内容は、逆に新たな火種となることもあります。

8. 相続は“準備がすべて”

相続トラブルは、決して特別な家庭にだけ起こるものではありません。今回紹介した5つのケースは、その多くが遺言の未整備や不備、または家族間のコミュニケーション不足から生まれたものでした。

たとえ仲の良い家族であっても、いざ相続が発生すれば、それぞれの事情や感情が交差し、意図せぬ争いに発展することは少なくありません。

相続の準備に「早すぎる」ということはありません。

遺言書の作成や生前贈与の検討はもちろん、相続人同士が今のうちから率直に話し合い、共通理解を持っておくことも重要です。

また、形式面や保管方法の不備を避けるために、公正証書遺言の利用や法務局での自筆証書遺言書の保管制度の活用も有効です。

相続とは、亡くなる人が最後に遺せる「思いやり」のかたちです。遺された家族が安心して未来に向かえるように、専門家の力も借りながら、きちんと準備をしておきましょう。

参考資料

- 最高裁判所事務総局「令和元年司法統計年報 家事編」 第52表 遺産分割事件のうち認容・調停成立件数(「分割しない」を除く)

- 最高裁判所事務総局「令和4年 司法統計年報概要版(家事編)」

- 厚生労働省「認知症参考資料」

- 政府広報オンライン「知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方、残し方」

和田 直子