5. ケース4:親が認知症になり、生前の財産管理が問題化

高齢化が進む中、親が認知症になってからの財産管理や介護費用の出所をめぐって、家族間で対立することも増えています。

たとえば、ひとりの子どもが親の通帳を管理していた場合、「不当に使い込んでいたのではないか」と疑われ、相続時に争いの火種となるのです。

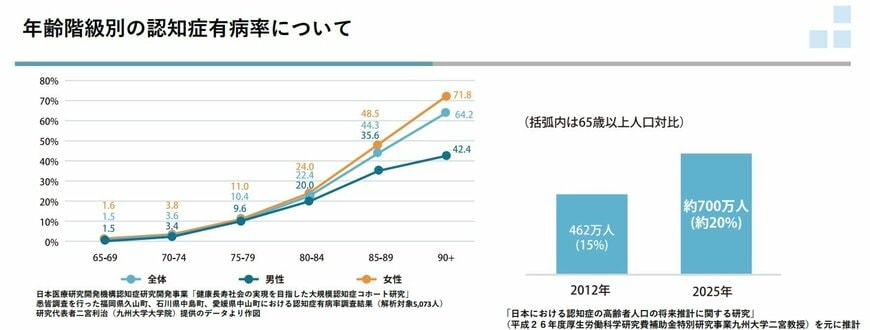

日本では高齢化が進む中、認知症患者数も増加しています。厚生労働省の推計によれば、2025年には65歳以上の高齢者の約20%が認知症になるとされています 。

これは高齢者5人に1人が認知症になる計算であり、家族が預金の管理や相続に関して直面する問題が増加することが予想されます。

成年後見制度を利用していないと、こうした不透明な金銭管理はトラブルの原因になりやすくなります。

6. ケース5:内縁関係や再婚にともなう相続人トラブル

近年、内縁の配偶者や再婚による“家族のかたち”の多様化が進んでいます。

ところが、内縁の妻や夫には法定相続権がなく、遺言がなければ財産を一切受け取れません。また、前妻の子と後妻の子がいる場合、相続分をめぐって争いが起きることもあります。

家族構成が複雑になるほど、法的な整理を怠ると深刻な対立を招きやすくなります。

6.1 例:再婚後に生まれた子どもと、前婚の子どもが面識すらないまま相続人となるケース

このようなケースでは感情的な摩擦が生じやすく、手続きそのものが難航することもあります。

連絡先の把握や意思疎通ができないばかりか、「自分は知らない人の財産を分けるのか」という反発感情がトラブルを引き起こします。