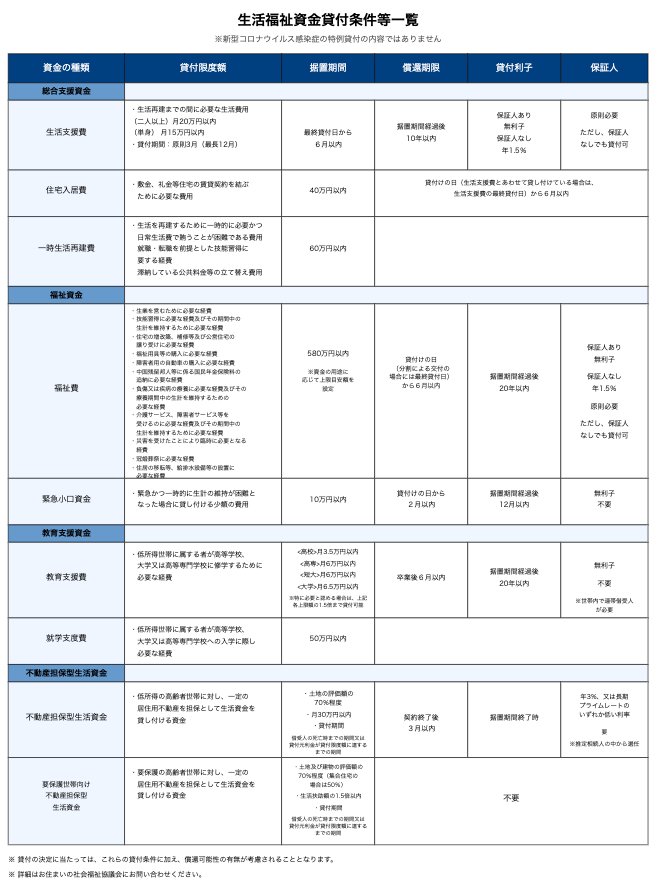

2.2 生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度は、国が用意している貸付制度で、日常の生活や教育、福祉に関する貸付が受けられます。

多くの資金が無利子で借りられるのが特徴で、返済の負担を緩和できます。一部の資金は無利子で借りるのに保証人が必要なケースがありますが、保証人がいなくても年1.5〜3%ほどで借入が可能です。償還期限も10〜20年程度と長めに設定されているため、計画的に返済できます。

生活の再建を目指すのであれば「総合支援資金」の「生活支援費」の貸付を申し込みましょう。一時的にお金が不足してしまった際は「福祉資金」の「緊急小口資金」を活用するとよいです。

申込先は社会福祉協議会です。貸付を受けたい際は、住んでいる自治体の社会福祉協議会に相談してみましょう。

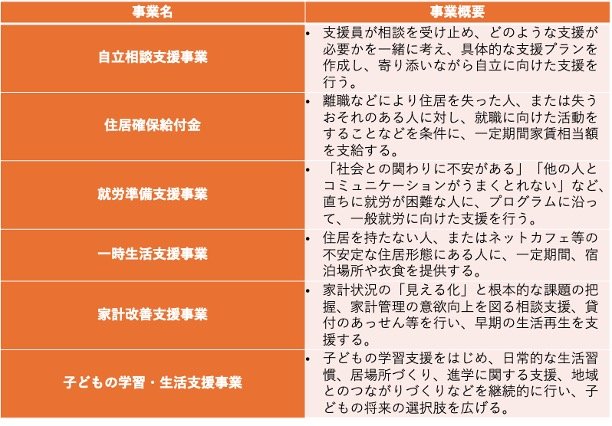

2.3 生活困窮者自立支援制度

生活困窮者自立支援制度は、生活に困っている人の相談を受け付け、その人にあった支援をする制度です。

自立相談支援事業

- 支援員が相談を受け止め、どのような支援が必要かを一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行う。

住居確保給付金

- 離職などにより住居を失った人、または失うおそれのある人に対し、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間家賃相当額を支給する。

就労準備支援事業

- 「社会との関わりに不安がある」「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な人に、プログラムに沿って、一般就労に向けた支援を行う。

一時生活支援事業

- 住居を持たない人、またはネットカフェ等の不安定な住居形態にある人に、一定期間、宿泊場所や衣食を提供する。

家計改善支援事業

- 家計状況の「見える化」と根本的な課題の把握、家計管理の意欲向上を図る相談支援、貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援する。

子どもの学習・生活支援事業

- 子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、居場所づくり、進学に関する支援、地域とのつながりづくりなどを継続的に行い、子どもの将来の選択肢を広げる。

支援プランの作成や家賃補助、宿泊先の提供などが行われています。老後の生活では住居確保給付金や家計改善支援事業などが活用しやすいでしょう。

制度の利用は、自治体などの相談窓口で行います。厚生労働省で窓口の一覧をまとめているため、申請時の参考にしてください。