新年度を迎えました。物価上昇の波は止まらず、食料品に限らず様々なモノの値段が上昇しています。

短期間で収入を大きく増やすのは簡単ではありません。しかし、物価はあっという間に上昇していきます。

現役世代の方であれば、副業を始めたり、働き方を変えたりして収入を上げることができるかもしれませんが、年金受給世代となると、新たに就労することは難しいのかもしれません。

政府は物価高対策として住民税非課税世帯を対象に1世帯あたり3万円(児童1人につき2万円加算)の給付金支給を決定し、現在、各自治体において手続きが進められています。

住民税非課税世帯とは、どういった要件を満たせば対象になるのでしょうか。また、住民税非課税世帯の割合がどれくらいあるのかを年代別で確認していきます。

1. 【住民税の基本】「住民税非課税世帯」とは?

コロナ禍を契機に、収入が不安定な家庭や低所得者層への支援が拡充されました。

特に低所得者層への支援では、「住民税非課税世帯」という分類がよく使われています。

まずは、住民税の基本的な仕組みと、「住民税非課税世帯」がどのようなものなのかを理解することが重要です。

1.1 「住民税非課税世帯」とは?均等割・所得割ともに非課税の世帯

住民税は、住んでいる自治体や都道府県に支払う税金で、地域の公共事業やインフラの整備に活用されます。

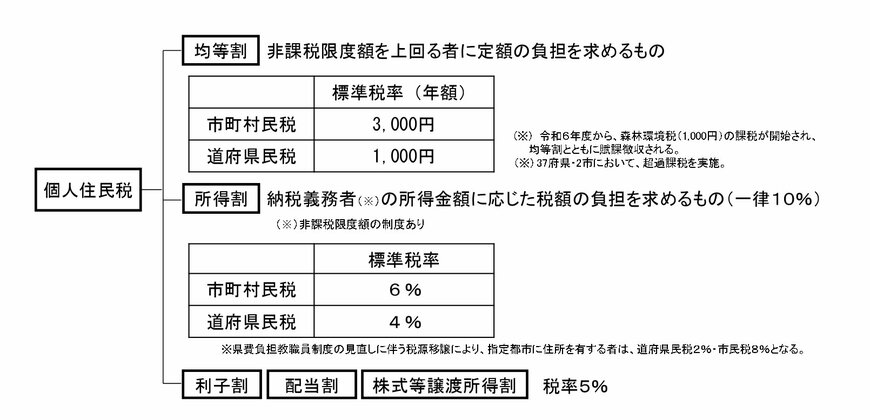

個人に課される住民税は、主に二つの要素から成り立っています。

所得割:所得に応じて税額が決まる

- 所得割の標準税率:市町村民税6%+道府県民税4%

均等割:所得に関係なく一律で課税

- 均等割の標準税率(年額):市町村民税3000円+道府県民税1000円(2024年度からは森林環境税1000円が上乗せ)

この仕組みによって、各個人の収入に応じて税金の負担額が決まります。

収入が少なく、税金の支払いが困難な世帯は「住民税非課税世帯」として認識され、所得割や均等割の支払いが免除されます。

次に、どのような所得や収入の基準で「住民税非課税世帯」とされるのかを見ていきましょう。