5. 70歳代世帯の「貯蓄事情」はどうなっている?

最後に、J-FLEC(金融経済教育推進機構)が実施した「家計の金融行動に関する世論調査 2024年」のデータを参考に、70歳代の単身世帯および二人以上世帯における金融資産の保有状況を確認していきます。

※ここでいう「金融資産」には、預貯金、金銭信託、積立型保険商品、個人年金保険、債券、株式、投資信託、財形貯蓄などの金融商品が含まれます。また、預貯金については「日常的な出し入れ・引落しに備えている部分」は含まれません。

5.1 70歳代・単身世帯の「貯蓄事情(平均と中央値)」を確認

平均:1634万円

中央値:475万円

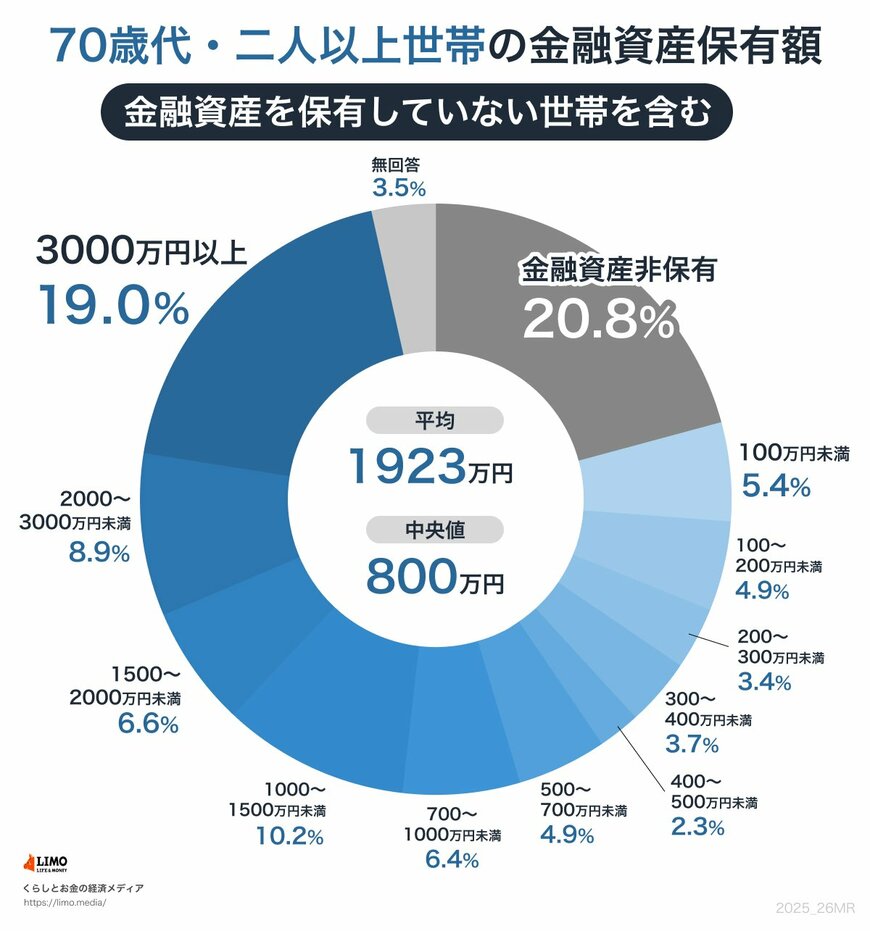

5.2 70歳代・二人以上世帯の「貯蓄事情(平均と中央値)」を確認

平均:1923万円

中央値:800万円

70歳代の単身世帯における金融資産の平均額は1634万円ですが、中央値は475万円となっており、差が大きいことが分かります。

一方、二人以上の世帯では、金融資産の平均額が1923万円となり単身世帯を上回りますが、中央値は800万円と低めです。

この「平均と中央値の差」は、世帯ごとの貯蓄状況が非常に幅広いことを示しています。

経済的に余裕のあるシニア世帯も存在する一方で、貯金が少なく生活に不安を感じている世帯も多く、状況はさまざまです。

住民税非課税世帯に該当する場合は、多くの支援制度や助成金を受けるチャンスが増えるため、該当する場合は積極的に活用することが重要です。

6. まとめにかえて

今回は、住民税非課税世帯について対象となる要件などを確認していきました。また、現在住民税非課税世帯に対して行われている施策についてもご紹介しましたが、あくまで一時的なものにすぎず、根本的な生活改善にはつながりにくいと考えられます。

70歳代の貯蓄事情にも触れました。老後の収入が公的年金だけの場合、住民税が非課税となる可能性がありますが、十分な貯蓄があれば安心して老後を迎えることができるでしょう。

老後を迎えてからの貯蓄は簡単ではありません。現役時代の早い段階から老後に向けて計画的に貯蓄を進めていけるかが重要なポイントです。

国からの施策は恒久的なものではないため、自助努力によって自分の老後に向けた準備を少しでも早く始めていくようにしましょう。

参考資料

荻野 樹