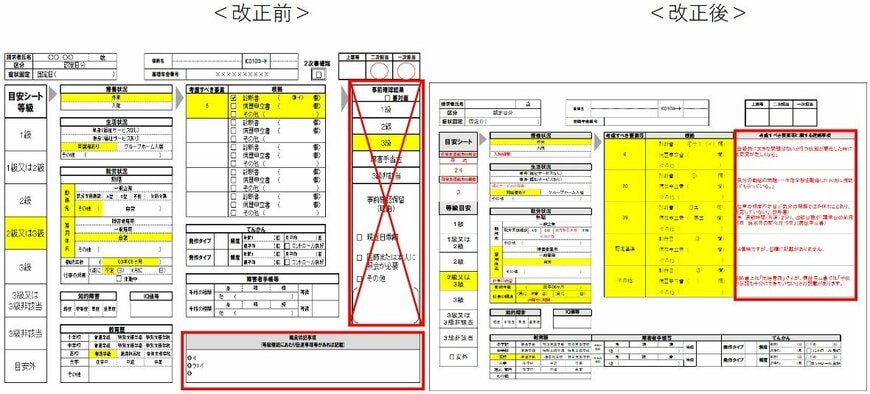

2.1 書類の改正ポイント①事前確認票

「事前確認票」と呼ばれる内部の確認書類が改正されました。これまでは職員が等級を記入していましたが、今後は日常生活や就労状況といった客観的な事実だけを記載する方式に変わります。

改正前の事前確認票には「1級・2級」といった欄がありましたが、改正後はそれがなくなり、「職員特記事項」欄は、考慮要素の抜粋など、認定医の判断に資する客観的な事実のみを記載する方向で見直しされます。

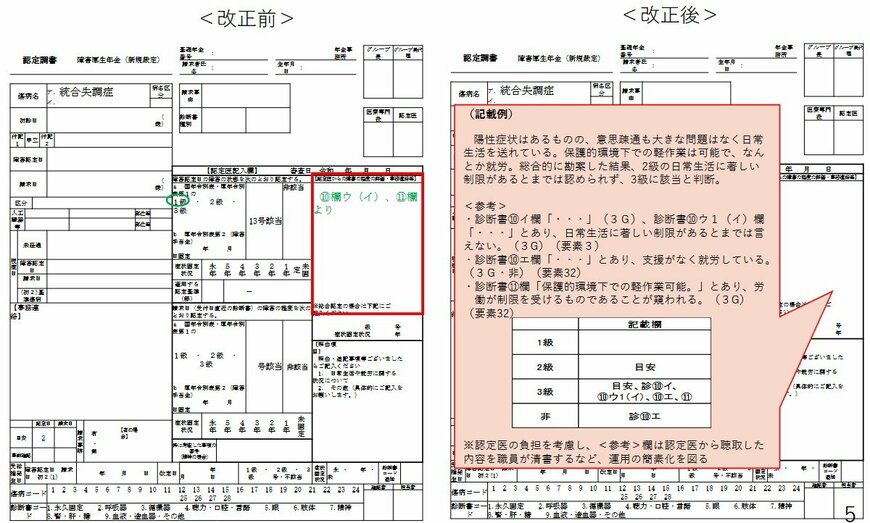

2.2 書類の改正ポイント②認定調書

また、「認定調書」という審査結果の文書も見直されました。従来は「○級」と簡単に書かれることが多かったのですが、今後は不支給や等級の判断理由を丁寧に記載することになりました。

改正後は、等級の判断理由については、不支給となる場合など、判断の理由や参考とした要素等を丁寧に記載するようになります。

2.3 点検で見直された「総合評価」の要素

また、今回の点検で支給決定に至った事案では、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の「総合評価の際に考慮すべき要素」がより重視されました。

-

病状や状態像

当初は評価が不十分だった症状の経過や予後の見通し(療養が長期に渡っているなど)を、日常生活への影響としてより重視 -

療養状況

入院歴(期間、頻度、状態の不安定さなど)や薬物治療の内容(種類・量・期間)をさらに重視 -

就労状況

単なる就労の有無だけでなく、仕事の内容(単純作業の繰り返しなど)や就労実態(職場での配慮、勤務日数、日常生活への影響など)を詳しく評価する

これらの検証と改善策は、障害年金制度が個々の生活状況をより丁寧に把握し、適切な判定につなげるための取り組みが進められていることを示しています。日本年金機構としても、判定の精度向上に真摯に取り組んでいる状況です。