秋が深まり、体調管理に気をつけたい季節です。病気や障がいのある人、その家族を支える国の制度には「障害年金」と「障害者手帳」があります。名前は似ていますが、実は役割がまったく異なります。

障害年金は「生活を支える所得保障」、一方の障害者手帳は「支援や優遇措置を受けるための証明」として機能します。今回は、それぞれの制度の違いと、どんな支援が受けられるのかなどを厚生労働省の資料をもとに解説します。

1. 障害者手帳と障害年金、2つの制度の違いとは?

病気や障がいがある方を支える国の支援には、「障害年金」と「障害者手帳」という二つの柱があります。この二つは役割が大きく異なります。簡単に言えば、障害年金は所得保障の役割を持ち、身体障害者手帳は福祉サービスなどの支援や優遇措置を受けるための「証明」という役割があります。どちらの制度も対象や目的が異なるため、しくみを理解することが適切な支援を受けるための第一歩となります。

1.1 障害年金「生活を支える経済的な支え」

障害年金は、病気やケガが原因で日常生活や仕事に支障が出た際に支給される場合がある公的な年金制度で、いわば所得保障の役割を担います。障害年金を受け取るためには、初診日が国民年金または厚生年金の加入期間中であることや、定められた保険料の納付要件を満たしていることなどが必要です。

障がいの程度によって等級が設けられており、障害基礎年金では1級・2級、障害厚生年金では1級から3級までがあります。この等級は、主に障害が生活や就労にどの程度影響しているか(障害状態)を基に判断されます。

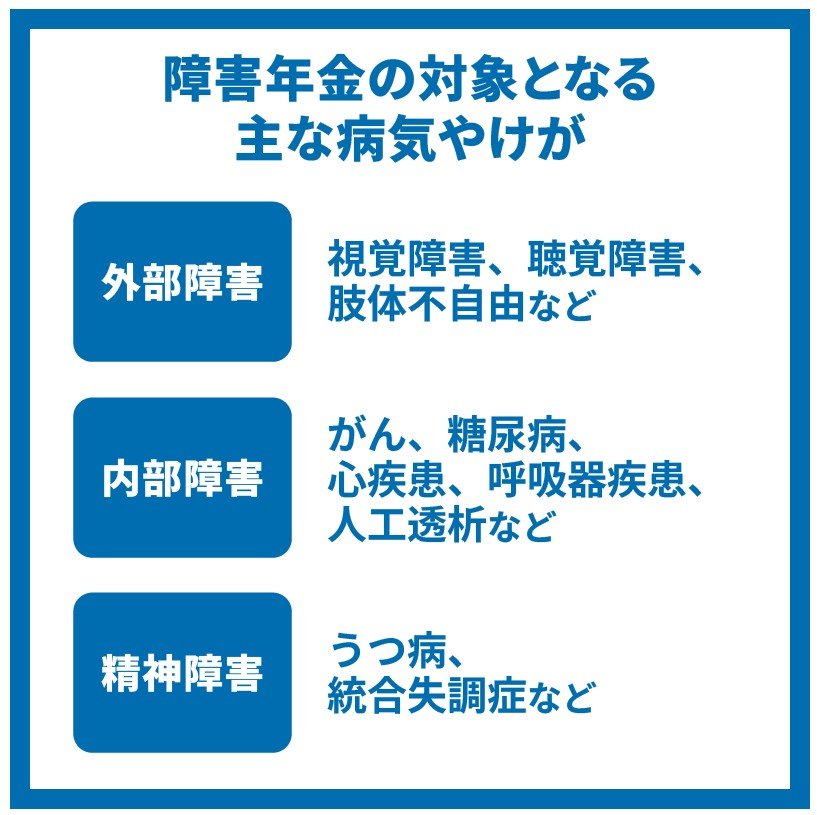

対象となる主な疾患: うつ病、統合失調症、脳梗塞、がん、人工透析、リウマチなど、精神疾患から内部障害まで広範囲にわたります。

1.2 身体障害者手帳「支援や優遇措置を受けるための証明」

身体障害者手帳は、身体の機能に障がいがあることを公的に確認する証明書としての役割を持っています。この手帳は、主に福祉サービスや、公共交通機関の割引制度をはじめとするさまざまな優遇措置を利用する際に必要となります。

認定の基準は、視覚、聴覚、手足(肢体)、内臓などの身体機能の構造的な欠損や機能不全といった障害に基づいて判断されます。障がいの程度に応じて、重度の側から1級から6級までが設定されています。(法別表には7級の基準も設定されていますが、7級単独では手帳の交付対象となりません。)