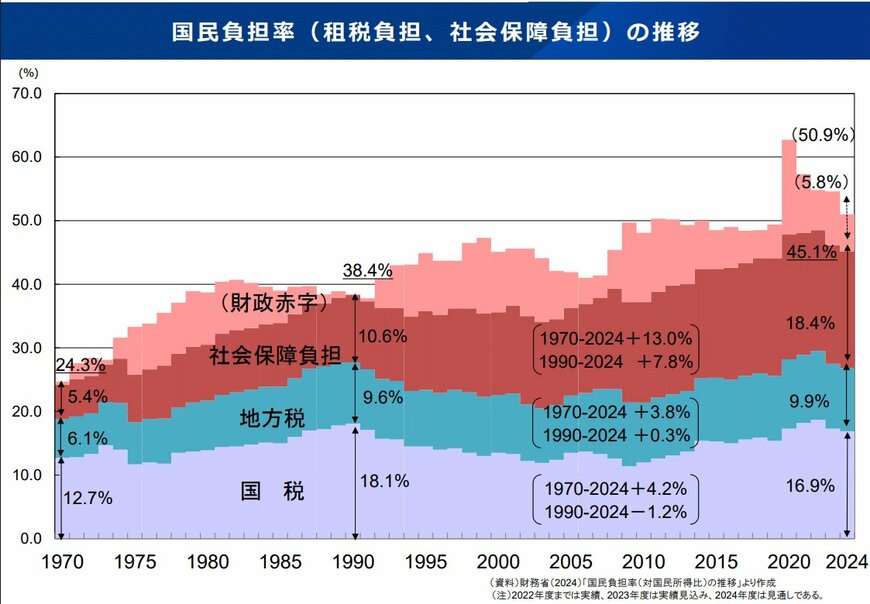

4.2 国民負担率の推移

厚生労働省の資料によると、日本の国民負担率(租税負担と社会保障負担の合計)は、この30年間で着実に上昇しています。

1990年には38.4%だった国民負担率が、2024年には45.1%まで上昇。

わずか30年余りで6.7ポイント増となり、国民の可処分所得に占める「税・社会保険料の負担割合」が確実に高まっていることが分かります。

この上昇傾向の最大の要因は、社会保障費の増大と急速な高齢化です。

年金・医療・介護といった社会保障制度の支出は年々拡大しており、それを支えるために税金と保険料の負担も増え続けています。

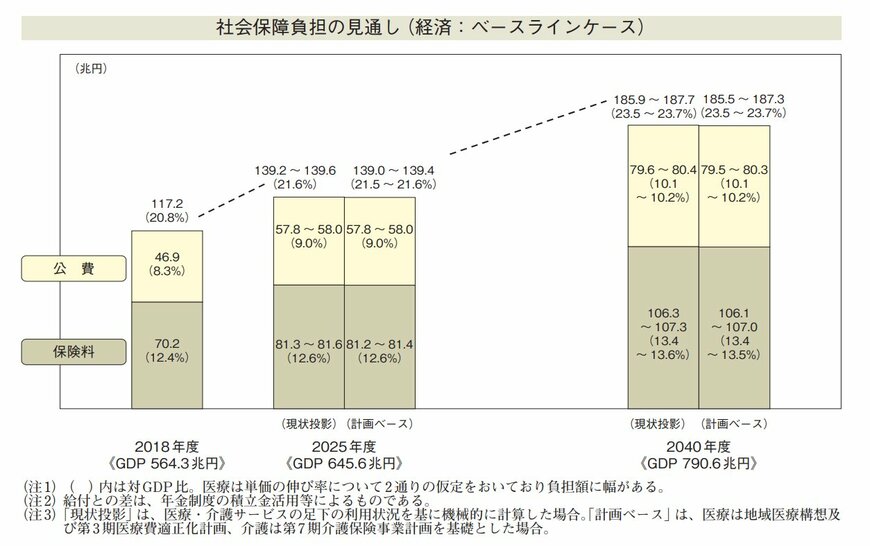

実際、厚生労働省の「令和6年版厚生労働白書(資料編 厚生労働全般)」によれば、今後も社会保障費は長期的に増加が続く見通しです。

人口構造の変化により「支える世代」が減る一方で、「支えられる世代」が増えるという逆転現象が進んでおり、財源確保がより難しくなっています。

このような背景を踏まえると、国民一人ひとりが将来の負担増を前提とした資金計画を立てることが必要不可欠です。

とくに、物価上昇や社会保険料率の引き上げが続くなかでは、年金や就労収入、資産運用を組み合わせた家計設計が重要になるでしょう。

5. 「将来の生活」を見据え、少しずつでも準備を進めていきましょう

後期高齢者医療制度は、75歳以上の人々が安心して医療を受けられるように支える一方、現役世代からの支援金と公費で支えられる仕組みとなっています。

2025年度の保険料は、年金収入195万円の場合で月額5673円(全国平均)、82万円の場合で1260円とされていますが、都道府県によって差があります。

少子高齢化の進行により、社会保障費や国民負担率は今後も上昇が見込まれます。

年金や医療費などの公的支出に頼るだけでなく、就労や資産運用などを組み合わせて将来の生活を見据えることが、今後ますます重要になるでしょう。

参考資料

- 東京都後期高齢者医療広域連合「対象者」

- 厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について」

- 厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」

- 厚生労働省「令和6年版厚生労働白書(資料編 厚生労働全般)」

- 厚生労働省「給付と負担について」

加藤 聖人