4. 今後の「国民の負担」はどうなる?

収入が限られる高齢者世帯にとって、保険料や医療費の自己負担の増加は生活に直結する深刻な問題です。

しかし、少子化と高齢化という構造的な課題を踏まえると、今後も国民全体の負担増は避けられないと考えられます。

4.1 社会保障給付費は年々増加

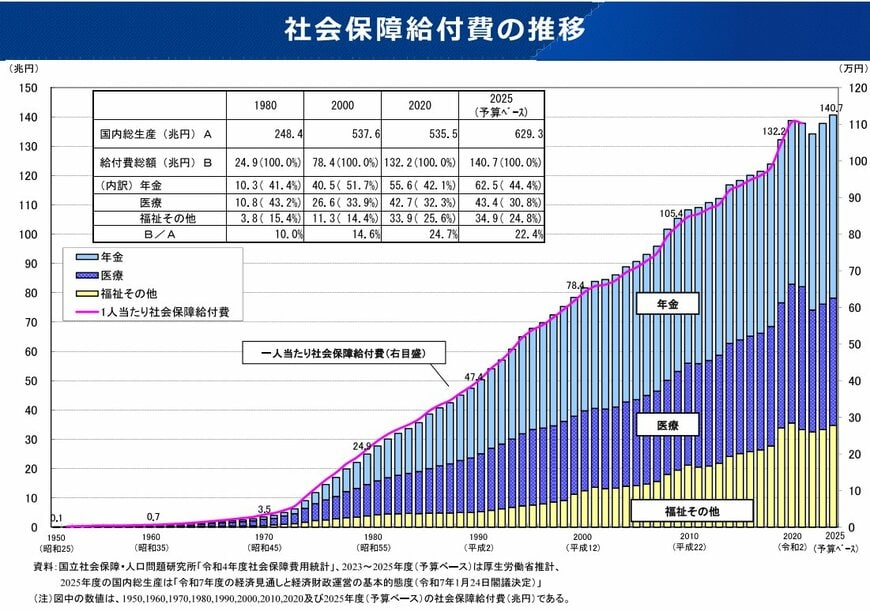

厚生労働省が公表している給付と負担に関する資料によると、日本の社会保障給付費(国民が受け取る年金・医療・介護・福祉などの総支出)は、長期的に見て右肩上がりで増加しています。

その理由は、人口構成の変化により「受け取る人」が増え続けているためです。

2025年度予算ベースでは、内訳は以下のとおりです。

- 年金:44.4%

- 医療:30.8%

- 福祉その他:24.8%

※「福祉その他」には、介護サービス費、生活保護の扶助(医療扶助以外)、児童手当、雇用保険の失業給付、労災保険の補償給付など、幅広い社会支援が含まれます。

少子化の影響で現役世代(支える側)の人口は減少している一方、高齢化の進展で社会保障の受給者(支えられる側)は増加しています。

つまり、「支える人数が減るのに、支える対象が増える」というアンバランスな構図が進んでいるのです。

結果として、社会保障制度の維持にはより多くの財源が必要となり、保険料の引き上げや給付水準の見直し、税負担の増加といった形で、国民全体の負担が拡大する傾向が続いています。