政府は、電気・ガス料金の支援や各種給付金など、物価高騰への対策をこれまでに講じてきました。

その取り組みの一つとして、2024年度から「定額減税」が実施され、1人あたり所得税3万円・住民税1万円が減税されましたが、すべての世帯に十分な減税効果が行き渡ったわけではありません。

この不足分を補うために用意されたのが「定額減税補足給付金(不足額給付)」であり、各自治体で支給の手続きが現在進められています。

では、この定額減税補足給付金(不足額給付)を受け取れるのは、具体的にどのような人なのでしょうか。

本記事では、制度の概要や代表的な支給対象例を解説するとともに、「自動的に支給されるケース」と「申請が必要となるケース」の違いについても解説します。

1. 現在実施されている「定額減税補足給付金(不足額給付)」とは?

政府は「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一環として、物価高から生活を守る取り組みとして2024年度に「定額減税」を導入しました。

この制度では、納税者とその扶養親族1人ごとに、所得税3万円・住民税1万円が減額されます。

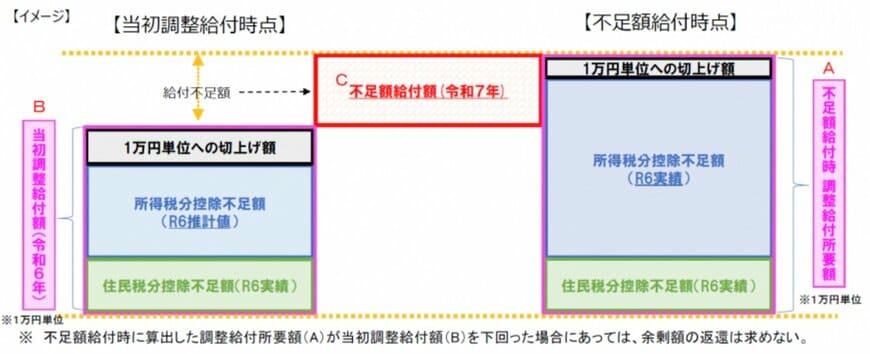

なお、減税額が税額を超えて控除しきれないと見込まれる場合には、早期に対応できるよう、2023年度の所得や扶養状況をもとに2024年分の推計所得税額を算出し、その時点で控除できないと判断された分を「当初調整給付」として2024年に支給しました。

今回の「定額減税補足給付金(不足額給付)」は、2024年分の所得税額や定額減税の額が確定した際に、本来の給付額が当初調整給付を上回っていた場合、その差額を追加で支給する制度です。

では、この「定額減税補足給付金(不足額給付)」を受け取れるのは、具体的にどのような人なのでしょうか。