4. 更新の「最大の壁」はどこ?負担感を減らす対策を講じる自治体も

マイナンバーカードの電子証明書更新は、手続きの性質上「役所に行く必要がある」という点が最大の負担といえます。

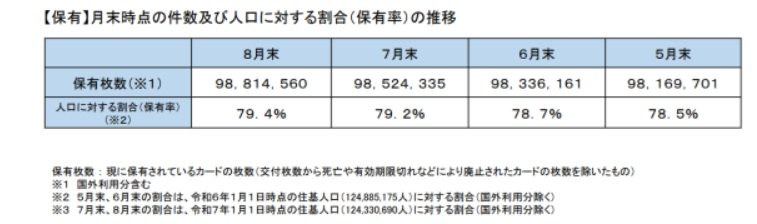

ただし、総務省の調査によれば、2025年度時点でカードの交付率は約80%に達しており、すでに多くの利用者が一度は交付、そして更新を経験しています。

多くの役所の窓口は平日の8:30〜17:00(自治体により異なる)に開いていますが、一般企業にお勤めの方にとって平日の日中に行くのは難しい場合があります。

わざわざ有休休暇をとって行くのも面倒に感じる方は多いのではないでしょうか。

そんな方々にとっては、以下のような対応策もあるのでチェックしてみて下さい。

4.1 夜間・休日窓口

一部の市区町村では、平日夕方(例:17:00〜19:00)や土曜日に臨時窓口を開設しています。

例として、東京都新宿区では毎月第4日曜日の9:00〜17:00に窓口を開設(2025年10月時点)しています。(参考:新宿区)

お住まいの自治体の公式ウェブサイトで「マイナンバーカード 夜間窓口」や「休日窓口」を確認してください。

4.2 予約制の導入

一部自治体では、マイナンバー関連の手続きに予約制を導入しており、待ち時間を短縮可能です。こちらもお住まいの自治体のウェブサイトから確認してみてください。

4.3 職場の近くの役所を利用

居住地以外の自治体でも、電子証明書の更新は可能な場合があります。

例えば横浜市では、

更新の方は、横浜駅西口、センター北、上大岡、二俣川にある特設センター(平日夜間や土日・祝日も開所)でもお手続きいただけます。

という運用を実施しています。(参考:横浜市)

職場近くの役所で昼休みに手続きするのも一案です。

また、役所が開いてすぐ(8時半など~)手続きに訪れ、9時の出社に間に合わせるというのも不可能ではないかもしれません。

4.4 有給休暇やフレックス、半休を活用

どうしても平日日中しか対応していない場合、午前中の1〜2時間を有給休暇で確保するのも現実的です。手続きは短時間で済むため、負担は少ないでしょう。

一方で、更新案内を見逃したり、忙しさにかまけて後回しにしてしまい、電子証明書が失効してから慌てて役所に駆け込むケースも見られます。

実際には手続きの「煩雑さ」よりも、期限を忘れてしまうことによる不便の方がリスクが大きいといえるでしょう。