2. 【後期高齢者医療制度】高額療養費制度「限度額適用認定証」とは?

「配慮措置」が終了すると、2割負担の対象者は通院のたびに自己負担が増え、家計に重くのしかかる可能性があります。ただし、医療費の支払いが青天井になるわけではありません。医療費が高額になった場合には、健康保険の仕組みである「高額療養費制度」を利用できます。

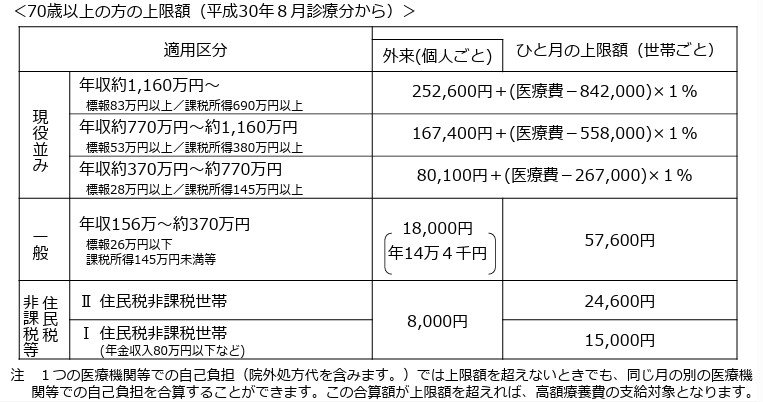

この制度では、年齢や所得区分に応じて1か月あたりの自己負担額に上限が設けられています。例えば70歳以上で「一般」の所得区分に該当する場合、外来での自己負担は月1万8000円まで、入院と合わせても5万7600円が上限です。

上限を超えた分は払い戻しを受けられるため、負担額が際限なく増えることはありません。配慮措置がなくなることで一時的な支出が増えることは避けられませんが、高額療養費制度を正しく理解し活用することで、長期的な家計への影響を和らげることができます。

特に持病で通院が続く方や、入院のリスクがある方にとっては、制度を事前に確認しておくことが重要です。

2.1 「限度額適用認定証」とマイナ保険証

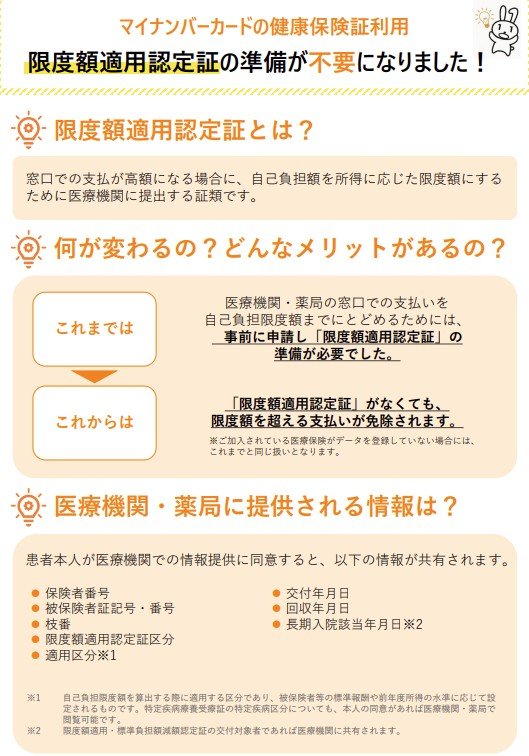

高額療養費制度を利用する際には、窓口で支払う金額をあらかじめ上限までに抑える仕組みがあります。それが「限度額適用認定証」です。

従来は、あらかじめ市区町村や保険者に申請して認定証を取得し、医療機関や薬局の窓口で提示する必要がありました。しかし、2024年12月以降は制度が変わり、マイナ保険証を利用すれば「限度額適用認定証」を別途用意する必要がなくなります。

医療機関でマイナ保険証を提示し、情報提供に同意するだけで、自己負担額が自動的に上限額までに調整されます。

一方で、マイナ保険証を持っていない方や利用できない方もいます。その場合は「資格確認書」が交付され、それを窓口で提示することで従来と同じように自己負担の上限が適用されます。

今後は、マイナ保険証を活用するか、あるいは資格確認書を準備しておくかによって、医療費の支払い方法が変わってきます。

ご自身の状況に合わせて、早めに準備しておくことが大切です。