秋風が心地よい季節になりましたが、10月は後期高齢者医療制度の大きな変更点があります。

昨日9月30日で、75歳以上の2割負担の方を対象とした自己負担軽減の配慮措置が終了しました。これによって、10月以降は通院回数が多い方ほど医療費の自己負担が増える可能性があります。現役世代の負担増を防ぐために導入された2割負担ですが、今度は約370万人の高齢者の家計に影響を及ぼします。

今回は、この配慮措置終了の背景と家計への影響、そして負担増に備える具体的な方法について、高額療養費制度やマイナ保険証の活用も含めてわかりやすく解説します。

1. 【後期高齢者医療制度】2割負担の配慮措置が終了

令和4年10月、後期高齢者医療制度に新たに「2割負担」が導入されました。その背景には、急速に進む高齢化と医療費の増加があります。

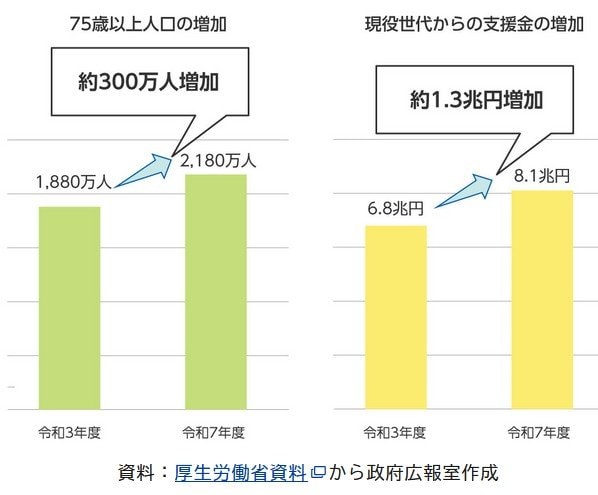

団塊の世代が75歳以上となり始めたことで、令和3年度から令和7年度にかけて後期高齢者の人口はおよそ300万人も増える見込みです。

人口の急増は医療費の膨張につながり、現役世代が支える負担はますます重くなります。

厚生労働省の試算によれば、見直しを行わなければ令和7年度には現役世代からの支援金が約8.1兆円に達する恐れがありました。

こうした状況のままでは、制度の持続性が損なわれ、世代間の公平性も保てません。そこで、一定以上の所得がある75歳以上の方については、窓口での自己負担割合を従来の1割から2割に引き上げることが決定されました。

この改正によって、医療制度の安定性を高めるとともに、現役世代の過重な負担を抑え、所得に応じたより公平な仕組みを実現することが目的とされています。