定年退職を迎えると、これまでとは大きく異なるお金の手続きが一度に押し寄せてきます。

とくに「退職金の受け取り」「iDeCoの受け取り」「退職後の健康保険の選択」は、老後の生活設計に直結する重要なポイントです。

しかし、受け取り方や手続きの仕方を誤ると、思わぬ税金や保険料の負担につながり、数十万円単位で損をしてしまうケースも少なくありません。

逆に言えば、制度を正しく理解して準備すれば、無駄な出費を避け、安心してセカンドライフをスタートできるのです。

本記事では、定年退職後に必ず直面する3つのお金の手続きについて解説するとともに、退職金の「一時金形式」と「年金形式」で税金がどのくらい変わるのか、シミュレーションも交えて解説します。

1. 【お金の手続き①】退職金の受け取り方で損しないために

退職金は、老後資金の柱となる大きな財産です。しかし「一時金形式」と「年金形式」のどちらで受け取るかによって、課税方法が変わり、手取り額に大きな差が出る可能性があります。

仕組みを理解したうえで選択しましょう。

1.1 一時金形式で受け取る場合

退職金を一括で受け取ると「退職所得」として扱われます。このとき適用されるのが「退職所得控除」です。

退職所得控除額は「勤続年数×一定額」で計算され、多くの場合は退職金の大部分、もしくは全額が非課税となります。

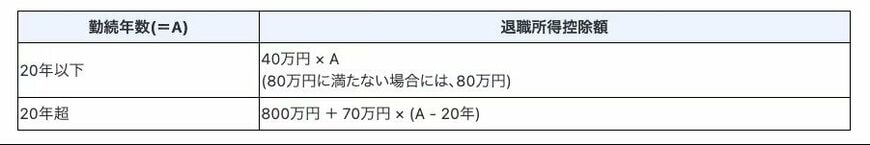

【計算式】

- 勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)

- 勤続20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数-20年)

例えば勤続40年の場合、控除額は2200万円(800万円 + 70万円 ×(40年-20年)となり、退職金が2500万円であっても課税対象は300万円に抑えられます。

さらに「退職所得の1/2課税(※)」が適用されるため、実際の課税対象は150万円となります。

※退職所得の金額=(収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1/2