「高齢者に医療保険は必要ない」という意見を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。確かに公的医療保険制度が充実している日本では、高齢者の医療費負担は軽減されています。しかし、平均余命が延び「人生100年時代」といわれる現代において、高齢者の入院リスクは年々高まっています。

実際に60代の医療保険加入率は75%を超えており、多くの高齢者が民間保険の必要性を感じているのが現状です。本記事では、高齢者にとって医療保険が本当に必要なのか、どのような基準で判断すべきかについて詳しく解説します。

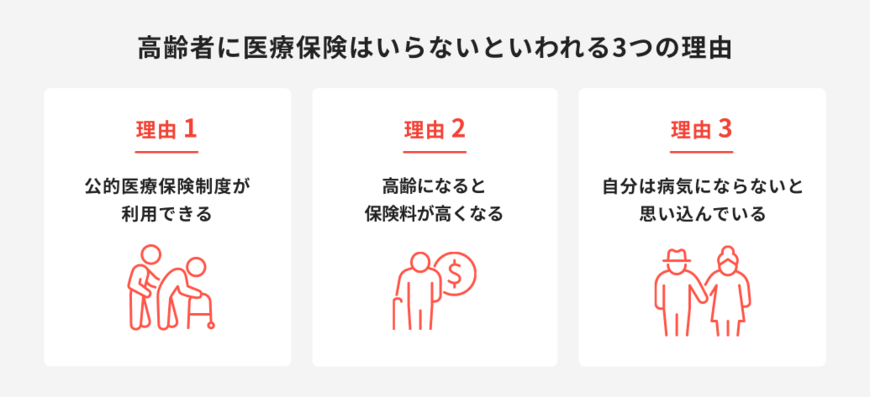

1. 高齢者に医療保険は不要といわれる3つの理由

高齢者に医療保険は必要ないといわれる理由は大きく3つあります。本当に必要ないのか、それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.1 公的医療保険制度による手厚い保障

日本では公的医療保険制度が充実しており、高齢者の医療費負担は大幅に軽減されています。70歳から74歳までの自己負担割合は2割、75歳以上の後期高齢者は1割負担となっています。さらに高額療養費制度により、一般所得の70歳以上の高齢者の場合、外来治療での月額上限は1万8000円、入院を含む世帯上限は5万7600円に抑えられます。

しかし、公的医療保険制度だけでは対応できない部分があります。高齢者は若年層と比較して入院期間が長期化しやすく、入退院を繰り返すケースも珍しくありません。限られた年金収入で毎月の医療費を支払い続けることは、想像以上に家計への負担となる可能性があります。

1.2 年齢とともに上昇する保険料負担

民間の医療保険は加入時の年齢が上がるほど保険料が高額になる仕組みです。そのため、高齢になってから新規加入することに抵抗を感じる方も多いでしょう。確かに保険料は毎月の固定費となりますが、医療費を支払えずに適切な治療を受けられない事態は避けなければなりません。

特に老後は公的年金が主な収入源となり、これまでの貯蓄を取り崩しながら生活している方も少なくありません。入院や手術が必要になった際に現在の資産でカバーできない場合は、医療保険による備えが重要になります。

1.3 健康への過信によるリスク軽視

これまで大きな病気をしたことがない方の中には、自分だけは病気にならないと考えている方もいるでしょう。しかし、統計データを見ると年齢とともに入院リスクが確実に上昇していることがわかります。

令和2年度の調査によると、人口10万人あたりの入院率は65歳から69歳で約1.2%、70歳から74歳で約1.5%、75歳から79歳で約2.2%と年齢とともに上昇し、90歳以上では約6.7%に達しています。健康への過信は適切な備えを怠る原因となり、いざという時に医療費負担が家計を圧迫する可能性があります。