病気・失業・家庭の事情など、私たちの生活は予期せぬ形で大きく変わる可能性があります。そうしたときには、生活保護を受給できる可能性があります。

生活保護については、2025年10月以降、生活扶助の特例加算が500円増加し、一部世帯で月1500円が加算される予定です。一方、生活保護というと受給中の各種制限をはじめ、ネガティブなイメージが先行しがちです。

生活保護の受給で知っておくべきポイントはなんでしょうか。この記事では、元公務員の筆者が、生活保護の受給額や受給中にしてはいけないこと、受給するデメリットについて解説します。

1. 【生活保護】支給要件を元公務員が解説

生活保護は、生活に困窮する人に対して必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を促す制度です。

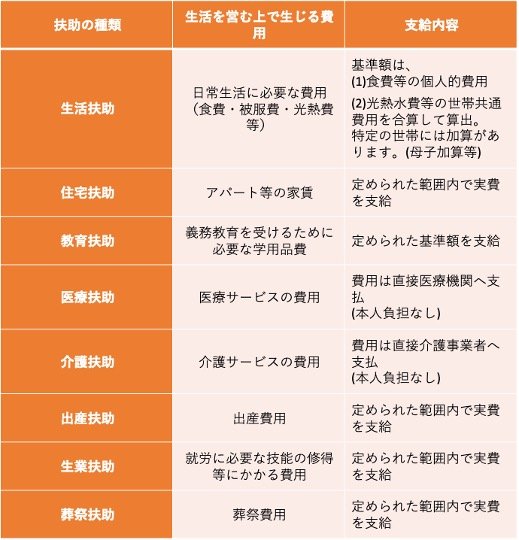

保護対象となった人には、以下のような扶助から構成される生活保護費が支給されます。

- 生活扶助:日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費等)

- 住宅扶助:アパート等の家賃

- 教育扶助:義務教育を受けるために必要な学用品費

- 医療扶助:医療サービスの費用

- 介護扶助:介護サービスの費用

- 出産扶助:出産費用

- 生業扶助:就労に必要な技能の修得等にかかる費用

- 葬祭扶助:葬祭費用

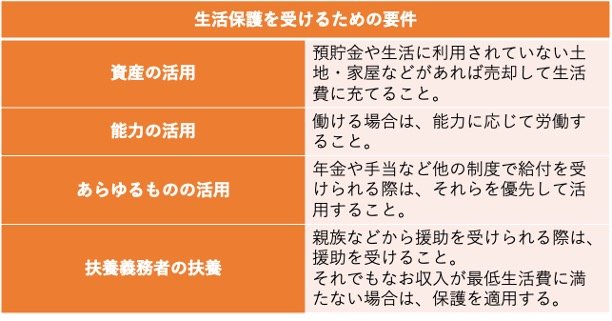

生活保護費の受給が認められるのは、以下の要件を満たしたうえで、それでも生活費が足りない場合です。

- 資産の活用:預貯金や生活に利用されていない土地・家屋などがあれば売却して生活費に充てること。

- 能力の活用:働ける場合は、能力に応じて労働すること。

- あらゆるものの活用:年金や手当など他の制度で給付を受けられる際は、それらを優先して活用すること。

- 扶養義務者の扶養:親族などから援助を受けられる際は、援助を受けること。それでもなお収入が最低生活費に満たない場合は、保護を適用する。

親族の援助や不要な資産の売却金などでも自立した生活が営めないときに、はじめて生活保護を受けられます。

次章では、生活保護の受給額を解説します。