国では、現役世代でも利用できるものや、シニア世代に限って使えるものなど、さまざまな給付制度が用意されています。いずれも受け取るには申請が必要です。

しかし、なかには、知らないと損するようなものもあります。

この記事では、介護・年金・雇用・子育て・キャリアと5つのシーンに分けて、要申請の有用な制度を解説します。

1. 現役世代向けの「給付金・手当」2つ

現役世代向けの給付としては、子育てやキャリアに関するものが有用です。日々の生活や仕事に役立つ給付なので、必ずおさえておきましょう。

1.1 児童手当

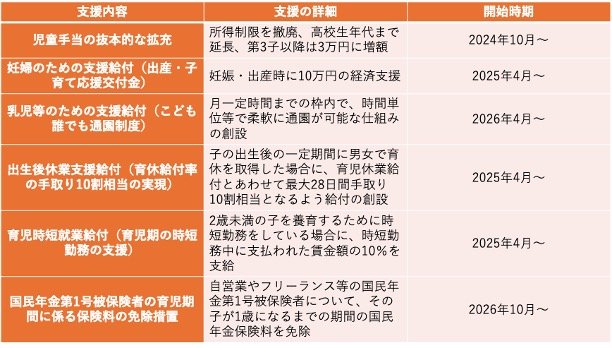

児童手当は、2024年10月から随時拡充が進められています。具体的な拡充内容は以下のとおりです。

- 児童手当の抜本的な拡充:所得制限を撤廃、高校生年代まで延長、第3子以降は3万円に増額

- (2024年10月〜)

- 妊婦のための支援給付(出産・子育て応援交付金):妊娠・出産時に10万円の経済支援

- (2025年4月〜)

- 乳児等のための支援給付(こども誰でも通園制度):月一定時間までの枠内で、時間単位等で柔軟に通園が可能な仕組みの創設

- (2026年4月〜)

- 出生後休業支援給付(育休給付率の手取り10割相当の実現):子の出生後の一定期間に男女で育休を取得した場合に、育児休業給付とあわせて最大28日間手取り10割相当となるよう給付の創設

- (2025年4月〜)

- 育児時短就業給付(育児期の時短勤務の支援):2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給

- (2025年4月〜)

- 国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置:自営業やフリーランス等の国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料を免除

- (2026年10月〜)

出産時の一時金のほか、育休を支援する給付もあります。今後は、年金保険料の免除なども予定されています。

育児に注力したい人も仕事・家庭の両立を目指したい人どちらも活用できる、貴重な給付といえるでしょう。

申請は、住んでいる市区町村に「認定請求書」を提出します。

市区町村の認定が受けられれば、申請月の翌月から手当が支給されます。認定を受ける際は、マイナンバーカードや金融機関の口座番号がわかるものなどを持っていきましょう。

転入・転出があった人は、所得証明書などが必要になるケースがあります。