厚生労働省の調査によると、高齢者世帯の平均所得のうち「公的年金」が3分の2を占めています。

老後も働き続ける方が増加傾向にありますが、現役時代と比べ収入が少なくなるケースも多いです。

では、今のシニア世代の方はどのような生活をされているのでしょうか。

この記事では、65歳以上の無職世帯における《貯蓄・1カ月あたりの生活費・年金月額》の平均をご紹介します。

1. 【65歳以上】「就業者数&就業率」は上昇傾向に

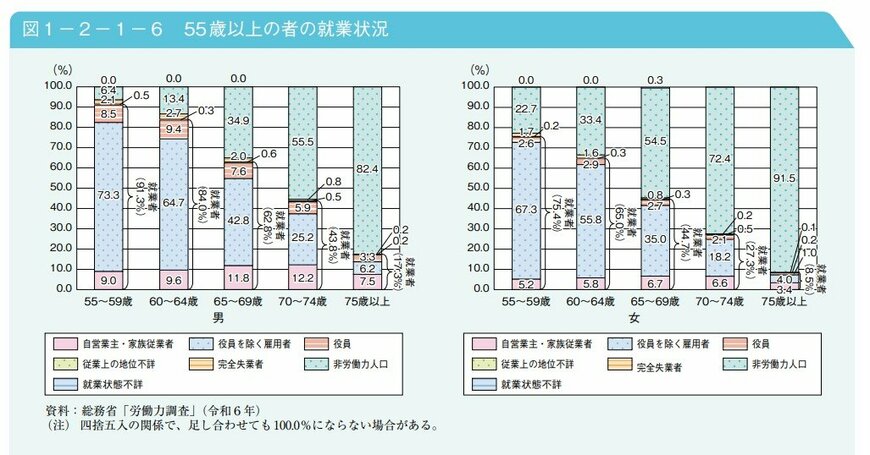

内閣府「令和7年版高齢社会白書」によると、65歳以上の就業者数と就業率はいずれも上昇傾向に。

ここでは各年齢層での就業者の割合を男女別に見てみましょう。

- 65~69歳:男性62.8%、女性44.7%

- 70~74歳:男性43.8%、女性27.3%

- 75歳以上:男性17.3%、女性8.5%

「人生100年時代」と呼ばれる長寿時代。

平均寿命の延びとともに、働き続けるシニアも増えています。

一方で、65歳で老齢年金の受給が始まり、完全リタイアのタイミングとなる人も少なくないでしょう。

2. 【65歳以上の無職世帯】《1カ月あたりの生活費》平均はいくら?

リタイア後の年金生活では、現役時代よりも少ない収入で家計をやりくりするのが一般的です。

まずは標準的なリタイア世帯の家計収支データを、総務省の「家計調査報告〔家計収支編〕2024年(令和6年)平均結果の概要」から見ていきます。

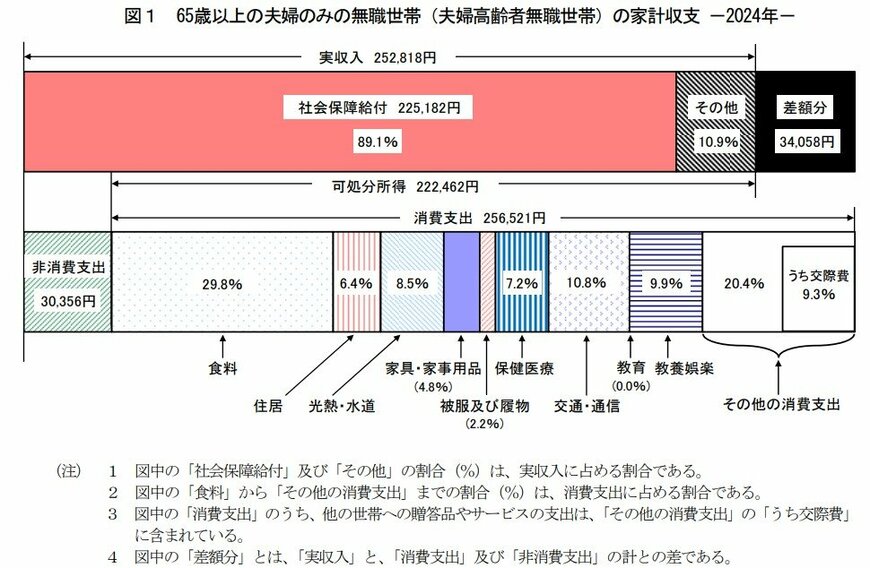

2.1 65歳以上の夫婦のみの無職世帯の家計収支(2024年)

毎月の実収入:25万2818円

■うち社会保障給付(主に年金):22万5182円

毎月の支出:28万6877円

■うち消費支出:25万6521円

- 食料:7万6352円

- 住居:1万6432円

- 光熱・水道:2万1919円

- 家具・家事用品:1万2265円

- 被服及び履物:5590

- 保健医療:1万8383円

- 交通・通信:2万7768円

- 教育:0円

- 教養娯楽:2万5377円

- その他の消費支出:5万2433円

- うち諸雑費:2万2125円

- うち交際費:2万3888円

- うち仕送り金:1040円

※諸雑費以下はその他の主な消費支出の内訳

■うち非消費支出:3万356円

- 直接税:1万1162円

- 社会保険料:1万9171円

毎月の家計収支

- 3万4058円の赤字

上記のデータを見ると、ひと月の収入は25万2818円で、その約9割にあたる22万5182円を公的年金などの社会保障給付が占めています。

一方で、支出の合計は28万6877円に上ります。このうち、社会保険料や税などの「非消費支出」が3万356円、「生活費」にあたる消費支出が25万6521円でした。

結果として、この夫婦世帯は毎月3万4058円の赤字を抱えており、不足分は貯蓄の取り崩しなどでカバーする必要があります。

加えて、この家計収支データには将来的に発生するかもしれない大きな支出が含まれていない点には留意が必要でしょう。

それが「住居関連の費用」と、「介護費用」です。

住居関連費用は、シニア世代の持ち家率の高さ(※1)を反映して1万円台と低めです。

ただし、建物の老朽化や維持管理、防犯対策といった持ち家特有の課題を抱えているケースも少なくありません。

将来的に大規模修繕や バリアフリー工事、あるいは住み替えなどにより、まとまった支出が発生する可能性があります。

また、「健康寿命(※2)」を過ぎたあとの介護費用も、健康状態に応じて想定しておく必要があるでしょう。

公的介護保険サービスを利用した場合でも自己負担分の支払いは発生します。

介護施設への入所となれば100万円単位での出費となるケースも珍しくありません。

これらの隠れた出費への対応策として、持ち家の売却も一つの選択肢となり得ますが、基本的にはやはり貯蓄が頼りになるでしょう。

次の章では、シニア世代の貯蓄額データについて見ていきます。

※1 65歳以上の持ち家率:全体で84.5%、配偶者と同居の場合は90.5%(内閣府「令和5年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果」)

※2 健康寿命:健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間。2022年平均は 男性72.57歳、女性75.45歳(「健康寿命の令和4年値について」)