お盆休みも終わり、普段の生活に戻りつつある方も多いのではないでしょうか。7月の参院選では、日本の将来に関する様々な課題が議論されましたが、日々忙しい中で、社会全体で何が起きているのかを考える機会はなかなかありませんよね。

今回は厚生労働省が公表している統計データ「日本の1日」から、私たちの生活に潜む人口、労働、医療、介護といった身近なテーマを具体的な数字で見ていきます。このデータが示す「日本の今」から、あなたの未来を考えるきっかけを見つけてみてはいかがでしょうか。

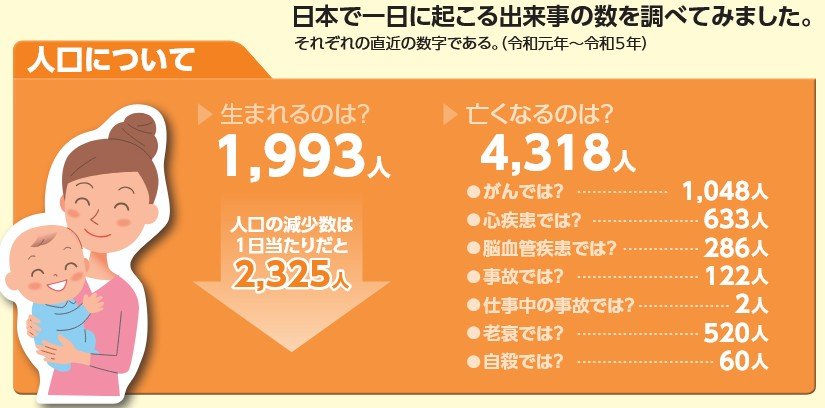

1. 【日本の人口】1日にどれだけ変わるの?

厚生労働省の統計データ「日本の1日」では、日常生活の中で起きている出来事を数字で示しており、その発生頻度や規模感をイメージしやすくまとめています。それでは、日本で1日にどのようなことが起きているのかを見ていきましょう。

※統計数字は、令和元年〜令和5年におけるそれぞれの直近の数字です。

【日本で1日に起こる《人口》について】

- 生まれる人数:1993人

- 亡くなる人数:4318人

→がん:1048人

→心疾患:633人

→脳血管疾患:286人

→事故:122人

→仕事中の事故:2人

→老衰:520人

→自殺:60人

「日本の1日」の統計データによると、日本では毎日1993人が生まれる一方で4318人が亡くなっており、結果として「1日あたり2325人の人口減少」が進行していることがわかります 。特に、1日に起こる死亡原因として最多なのは「がん」で1048人にのぼります。また「老衰」も520人にいるなど、高齢化に伴う疾病や自然死が増加傾向にあります 。この急速な人口減少と高齢化の進行は、持続可能な社会保障制度の在り方や労働力人口の確保といった、日本の重要な課題であることがわかります。