「最近、生活費がなんだかジワジワときつい」「給料は上がったけど、手取りは増えない」など感じる方もいるのではないでしょうか。その背景には、日本が直面している「超高齢社会」という現実と、それに伴う「国民負担率の増加」という、家計に直結する大きな問題があります。事実、私たちの所得の半分近くが、税金や社会保障費として引かれているのが今の日本の姿です。

こうした構造的な課題がある中、昨日2025年10月21日、高市早苗総裁が内閣制度140年の歴史において初の女性総理として、第104代内閣総理大臣に指名されました。

初の女性総理の誕生と新政権が、この国の課題への対応をどう進めるのか、その動向に注目が集まっています。

本記事では、総務省・厚労省などの公的データをもとに、高齢化と家計負担の関係をわかりやすく解説します。

1. 日本の高齢化、「およそ3人に1人が65歳以上」

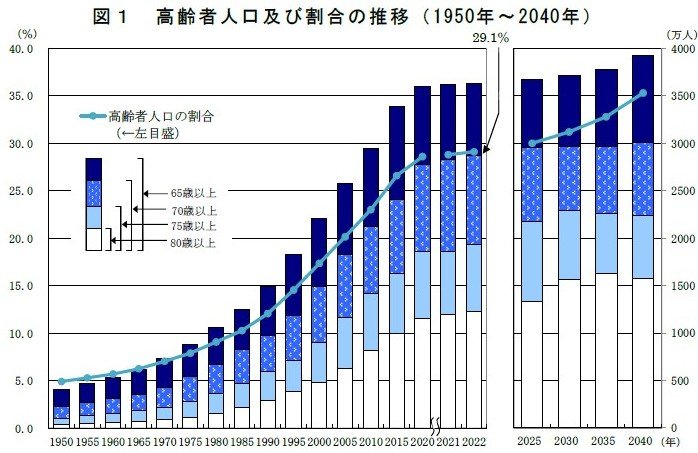

まず、総務省統計局が発表している「高齢者人口及び割合の推移(1950年〜2040年)」から、日本の状況について確認しましょう。

総人口に占める高齢者(65歳以上)の割合の推移をみると、その増加のスピードは明らかです。1950年は総人口のわずか4.9%だった高齢者比率は、2022年には29.1%にまで跳ね上がっています。これはまさに「国民のおよそ3人に1人が65歳以上」ということになります。

1.1 高齢者の「高齢化」が進む

「高齢者人口及び割合の推移(1950年〜2040年)」グラフ内の色分け部分を見ると、65歳以上の中でも75歳以上、さらに80歳以上の割合が年々拡大しています。単に高齢者が増えているだけでなく、高齢者の「高齢化」が進んでいる点も重要です。このように、高齢者の高齢化が進むと、医療や介護の需要が一層高まり、社会全体で支え合うしくみの重要性が増していくことも考えられます。

では、この「超高齢社会」によって、どのような負担が現役世代にのしかかるのでしょうか?