10月の年金振込通知書が全国で発送され始めました。毎年この時期になると、「年金の手取り額が変わった」と感じる方も少なくありません。

実は、10月は住民税や介護保険料などが「仮徴収」から「本徴収」に切り替わるタイミングであり、年金からの天引き額が正式な金額に更新されます。

また、働きながら年金を受け取っている方の場合、「在職定時改定」によって年金の額面そのものが増えるケースもあります。

本記事では、こうした10月の年金変更の仕組みと、最新の年金平均月額(60~89歳)を年代別に詳しく確認していきます。

1. 10月から年金の手取り額が変わる?「仮徴収・本徴収」の仕組みを解説

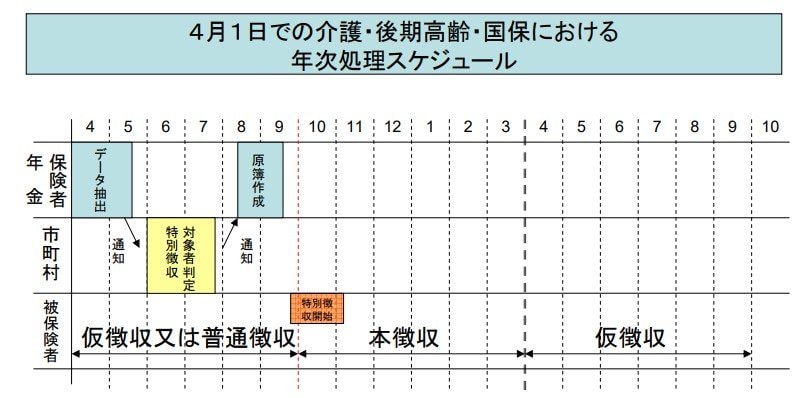

10月から年金の振込額が変わる理由のひとつして、年金から天引きされている住民税や介護保険料などが「仮徴収」から「本徴収」に切り替わる時期であることが挙げられます。

「仮徴収」とは、住民税などの正式な金額が確定する前に、前年の所得をもとに暫定的に差し引かれる仕組みです。4月・6月・8月の年金支給分では、この仮の金額が天引きされます。

一方「本徴収」は、6月に自治体から住民税額の決定通知が送られ、正式に確定した税額や社会保険料を反映させて天引きする仕組みです。

通常は10月の年金支給分から反映されますが、自治体によっては8月から本徴収に切り替わる場合もあります。

このため、10月以降は住民税や介護保険料、健康保険料などの最新の金額に基づいて天引きされることになり、結果として年金の手取り額が大きく増減するケースがあります。

手取りが増える主なケースとしては、以下のような点が挙げられます。

- 年金受給額が少なく、住民税や介護保険料等の所得割部分が軽減された

- 世帯の所得状況や市区町村の保険料率が下がった

- 「非課税世帯」判定により天引きがゼロまたは減額された

1.1 年金の額面自体が変わるケースも

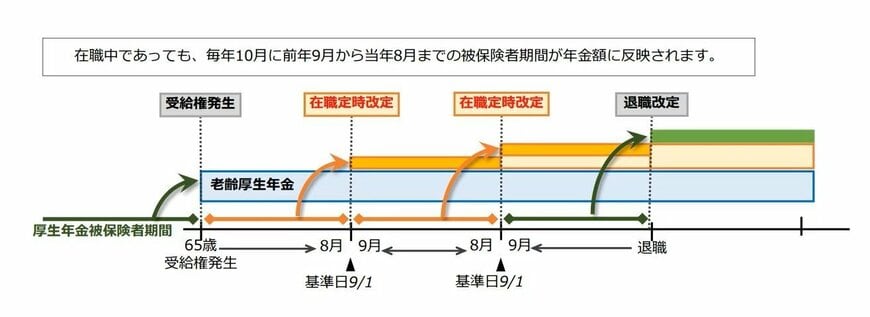

本徴収に切り替わることで年金額が変わる以外にも、「在職定時改定」によって年金の額面自体が変わるケースもあります。

在職定時改定

在職定時改定は、毎年の基準日(9月1日)に厚生年金に加入している65歳以上70歳未満の方ついて、前年9月から当年8月までの加入期間を反映し、年金額を毎年10月分(12月受取分)から改定する仕組みです。

働きながら厚生年金を受け取っている方は、年金の額面が増えることもあります。