2. 「遺族厚生年金の見直し」その背景とは?

遺族年金制度は「男性は外で働き、女性は結婚したら家庭に入る」という、長らく日本で続いてきた慣習を反映して制度設計がなされています。

たとえば、男性(夫)は妻と死別しても生計が立てられるとの考え方から、55歳以下の夫は遺族厚生年金が受け取れません。また、夫を亡くした妻に支払われる「中高齢寡婦加算(※)」も男性は対象外です。※今回の改正で女性だけの加算は段階的に縮小し、廃止される予定です。

一方、夫と死別した妻は、夫の死亡時に30歳以上であれば、遺族厚生年金を終身にわたって受け取れます。ただし、妻が30歳未満の場合、年金の受給は5年間に限定されます。

このように、遺族年金制度には男女格差があることが明らかで、問題点は以前より指摘されていました。

現在の日本では、男性と女性が平等に働く社会を目指し、共働き世帯数も増加しています。専業主夫として家庭を支える男性も昨今は珍しいことではありません。

一方で、離婚や未婚による「ひとり親世帯」も増えています。結婚しても子を持たないことを選択するカップルなど、家族の形が多様化するなかで、子どもが遺族基礎年金を受け取れないという事態も生じています。

このような背景を踏まえ、今回の改正は遺族厚生年金の受給における男女差を解消し、子どもが遺族基礎年金を受け取りやすくすることを目的としています。

3. 「遺族厚生年金の見直し」改正点は?

それでは、具体的に今般行われた改正点について、とくに「遺族厚生年金の見直し」について見ていきましょう。

なお、遺族厚生年金の見直しに関しては、2028年4月から施行予定です。

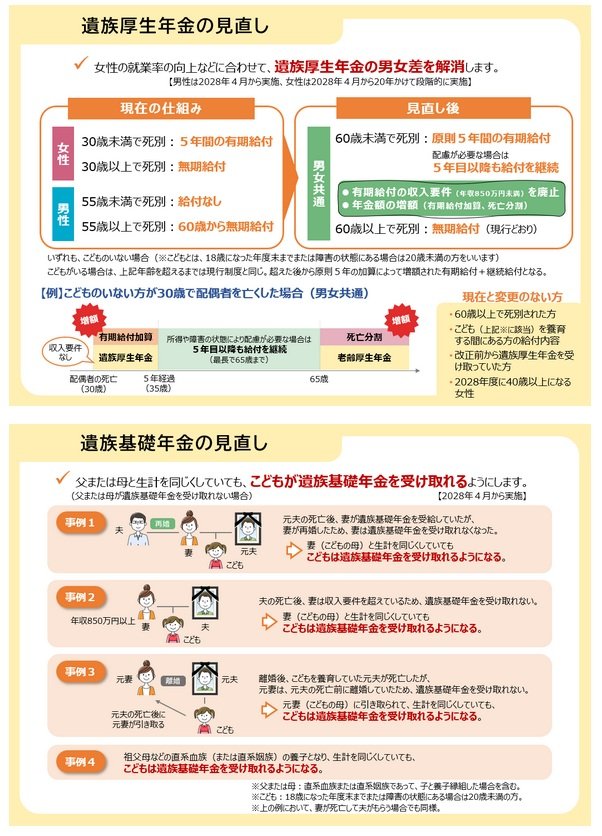

現行制度では、子のない妻が夫と死別した場合、30歳未満の妻であれば、5年間の期限付き給付、妻が30歳以上であれば生涯にわたって給付が受けられます。

また、子のない夫が妻と死別した場合だと、夫が55歳未満であれば給付はなく、55歳以上で死別すると60歳から生涯にわたって給付を受けられます。

この男女差を解消するため、今回の改正では、60歳未満で配偶者と死別した子のない妻と子のない夫は、いずれも「5年間の有期給付」を受けることになります。また、遺族厚生年金には新たな加算がなされ(有期給付加算)、現行の年金額の約1.3倍になります。

さらに、5年間の給付が終了しても、配慮が必要な場合は引き続き、増額された遺族厚生年金を受給することができます(継続給付)。

また、以前は850万円以上の方は給付を受け取れませんでしたが、今回の改正でこの年収要件が撤廃されます。男女差や収入に関係なく、遺族厚生年金を受け取ることができるようになります。