3.2 申請しないともらえない公的なお金2「加給年金」

年金を受給している方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に受け取れるのが「加給年金」です。

加給年金は「家族手当」のようなもので、厚生年金に20年以上加入し、65歳(または定額部分の支給開始年齢)に達した時点で、一定の条件を満たす配偶者や子どもを扶養している場合に支給されるしくみとなっています。

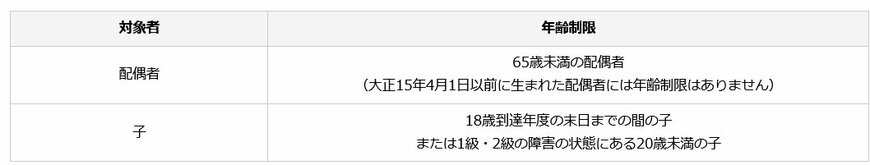

- 配偶者:65歳未満

- 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

※配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合、配偶者への加給年金は支給されません。

一例として、2025年度の「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。

- 配偶者:23万9300円

- 1人目・2人目の子:各23万9300円

- 3人目以降の子:各7万9800円

老齢厚生年金を受け取っている方には、生年月日に応じて特別加算が支給されるケースもあります。

加給年金は対象となる配偶者が65歳になると支給が停止されます。

しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受給している場合、一定の条件を満たすことで老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされることがあります。

4. 給付金・手当など、活用できる制度を確認して申請漏れがないよう気を付けましょう

今回は、シニアが対象の給付金制度をご紹介してきました。

働くシニア世代を支援する制度もあるので、ぜひ忘れずに確認しておくようにしましょう。

限られた収入でやりくりする高齢者世帯にとって、給付金はありがたいものです。

しかし、物価高などの影響で、給付金や手当のみで生活が大きく改善されるのは難しいかもしれません。

ゆとりある老後を実現するためには、現役世代のうちから計画的に資産形成しておく必要があります。

最近では65歳以上でも働く人が増えていますが、何歳まで健康で働けるかは誰にもわかりません。

もしもに備えて、資産を用意しておくに越したことは無いでしょう。

効率よく資産形成するために、運用を取り入れるのもひとつの選択肢です。

ただし、運用したからと言って必ず資産が増える、というわけでもありません。

メリットとデメリット、どちらも理解したうえで自分に合った資産形成の方法を探してみましょう。

参考資料

- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」

- 厚生労働省「再就職手当のご案内」

- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」

- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

- 日本年金機構「か行 加給年金額」

- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」

- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」

- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」

橋本 優理