70歳代になると、主な収入が厚生年金や国民年金などの公的年金になる世帯が多いです。

健康状態が良好で家庭の事情に支障がなければ働くことも可能ですが、難しいケースも増えてくるでしょう。

では、公的年金だけで老後の生活費をまかなうことはできるのでしょうか。

その答えを知るには、公的年金の「平均受給額」や、毎月の「家計収支」を知る必要があります。

そこで本記事では、70歳代の二人以上世帯の平均貯蓄額や公的年金の平均受給額、家計収支について詳しく解説していきます。

1. 【70歳代二人以上世帯】平均貯蓄額・中央値はいくら?

金融経済教育推進機構(J-FLEC)が公表している「家計の金融行動に関する世論調査(2024年)」によると、70歳代の二人以上世帯の貯蓄額は、平均値が1923万円、中央値が800万円です。

平均値とはデータの値の合計をデータの個数で割った値で、中央値とはデータの値を小さい順に並べたときに、ちょうど真ん中になる値のことをいいます。

平均値はデータの中に極端に大きなまたは小さな値があると、その影響を受けやすく実際の平均とはかけ離れることがあります。

しかし、中央値は影響を受けにくいため、実際の平均に近い数値となります。

そのため、実際の平均を知るには中央値の方が適しているとされています。

70歳代二人以上世帯の平均貯蓄額は、800万円程と見るとよいでしょう。

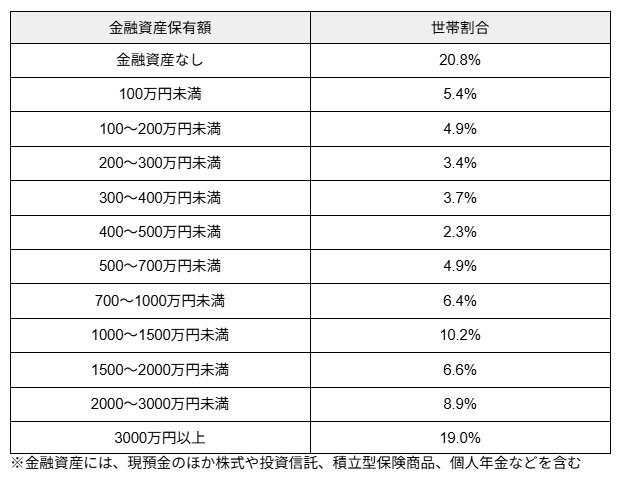

では、貯蓄額ごとの世帯割合も確認していきましょう。

もっとも多いのは「貯蓄ゼロ」の世帯で、全体の2割以上を占めています。

しかし一方で、「3000万円以上」の貯蓄を持つ世帯も約2割存在することから、資産の多い世帯と少ない世帯に大きな開きがあることが分かります。

さらに、「100万円未満」が5.4%、「100〜200万円未満」が4.9%など、貯蓄額が比較的少ない世帯も存在する一方、「1000〜1500万円未満」が10.2%、「2000〜3000万円未満」が8.9%など、まとまった貯蓄を持つ世帯も存在します。

このように、70歳代の二人以上世帯の貯蓄額は、家庭により大きく異なっています。

※貯蓄額には、日常的な出し入れ・引落しに備えている普通預金残高は含まれません。