3.2 賃上げの効果は波及するのか

2024年の春闘は賃上げ率が平均5%を超え、2025年春闘も直近の集計では平均5.26%の賃上げとなっています。直近2年は賃上げ率が例年よりも高く、波及効果が期待されていますが、その効果は不透明です。

大企業の賃上げ率は5.33%ですが、中小企業の2025年の賃上げ率の速報値は4.70%と、平均を下回っています。中小企業の賃上げ率が大企業に追いつく勢いで伸びていかないと、全国民への波及効果はなかなか期待できません。

加えて、2025年4月の実質賃金(物価変動分を反映した賃金)は△1.8%と4ヵ月連続で減少しました。いくら賃上げ率が高くても、実質賃金がプラスに転じなければ、支援金の徴収は負担となるうえ、賃上げの勢いを掻き消してしまいます。

こども家庭庁では賃上げによる社会保険料の負担軽減分を利用して支援金を徴収するとしていますが、この徴収方法で賃上げの恩恵が薄れる可能性も考えられるのです。

3.3 子ども・子育て支援金は少子化対策に適切か

そもそも、1人月額数百円から数千円の負担で、少子化対策が進むのかどうか疑問という人も多いでしょう。

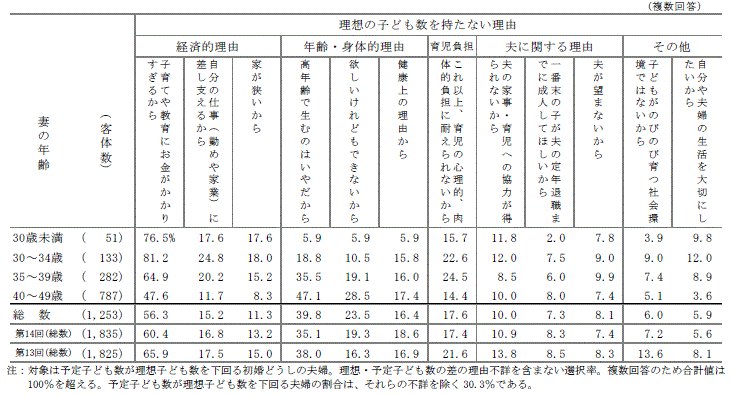

国立社会保障・人口問題研究所の調査によれば、2015年時点で少子化の要因が経済的な理由であることが読み取れます。

理想の子どもの数を持たない理由として「子育てや教育にお金がかかり過ぎるから」と回答している人は、30歳未満の妻で76.5%、30歳から34歳の妻で81.2%となっています。理想の子どもの人数を持てない理由として、多くの人が「お金がかかる」ことをあげているのです。

にもかかわらず、実際に施行される施策は、恩恵が限られる子育て世帯への給付・支援のみで、独身の人や高齢者、子どものいない夫婦は負担が増加するだけです。子育て世帯も公的医療保険に加入していれば支援金を負担しなければならないことから、結果的に多くの世代が損をするともいえるでしょう。

お金を気にせずに子育てができるような経済施策こそ、国民が求めているものなのではないでしょうか。

4. 「実質負担増なし」は実現できるのか

こども家庭庁は、支援金の負担について「医療・介護の歳出改革による支出削減分と各企業の賃上げによって社会保険料の負担軽減効果が生まれるため、実質負担増はない」としています。

しかし、残り1年に満たない期間で医療・介護の歳出改革や賃上げ効果の波及がとんとん拍子で進むとは限りません。支援金が「実質増税」にならないよう、私たちも医療・介護の歳出改革を中心に注意深く様子を見ていく必要がありそうです。

参考資料

- こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」

- こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度の概要について」

- 全国健康保険協会東京支部「令和7年度 東京支部保険料率(案)について」

- 日本労働組合総連合会「粘り強い交渉で昨年を上回る高水準の賃上げ続く!~2025 春季生活闘争 第6回回答集計結果について~」

- 厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和7年4月分結果速報 を公表します」

- 国立社会保障・人口問題研究所「第III部 独身者・夫婦調査共通項目の結果概要:1.子どもについての考え方」

- こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度のQ&A」

石上 ユウキ