2. 「育児時短就業給付金」が創設された背景

共働き世帯が増加し、女性の就業継続への意識が高まる中で、「仕事と育児の両立支援」の観点から創設された「育児時短就業給付金」。その背景には、近年顕著な働く母親の増加と、未だ根強く残る出産・育児による女性の離職という、日本の構造的な課題があります。

2.1 なぜ働くお母さんが増えているのか

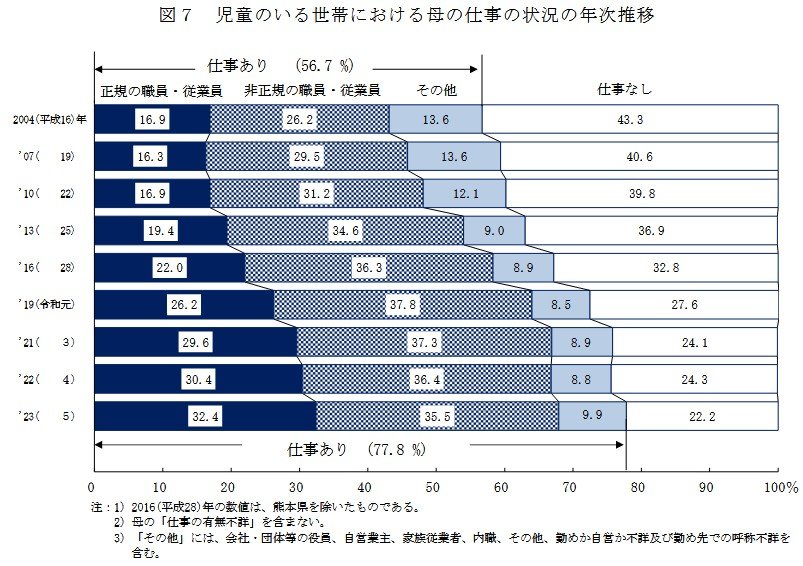

厚生労働省の「2023(令和5)年 国民生活基礎調査の概況」によると、18歳未満の子どもがいる世帯では、およそ8割の母親が仕事をしていることがわかります。

母親の「仕事あり」の割合は、

- 2004年:56.7%

- 2023年:77.8%

と大幅に増加していることがわかります。これは、女性の社会進出や経済的自立志向の高まりに加え、家計を支えるために共働きが不可欠な状況になっていることが影響していると考えられます。また、「非正規の職員・従業員」として働く母親が増加している点も、柔軟な働き方を求めるニーズの表れと言えるでしょう。

2.2 出産後に退職するお母さんは、いまだに3割もいる

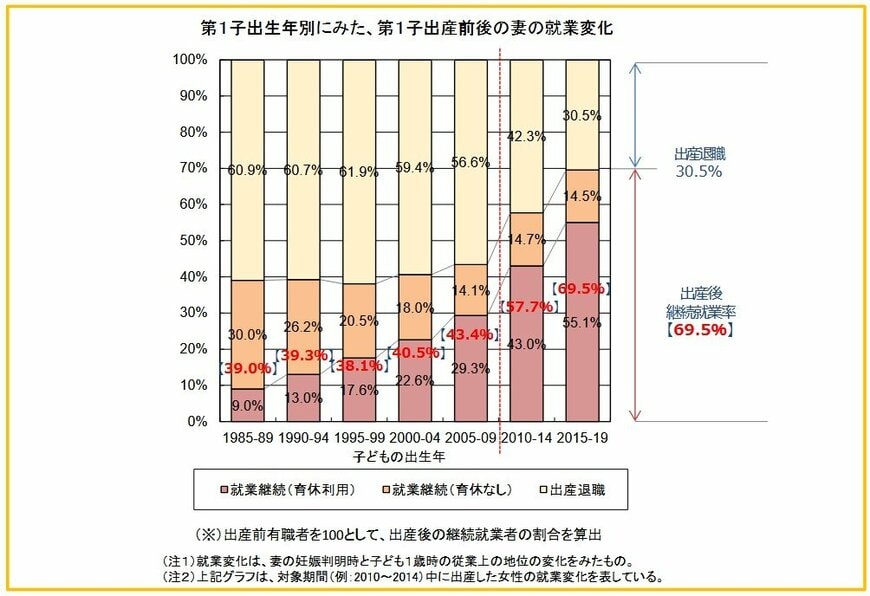

厚生労働省の第64回労働政策審議会雇用環境・均等分科会で議論が交わされた内容である「仕事と育児・介護の両立支援制度等の見直しに関する参考資料集」の第1子出産前後の妻の就業率についてみていきましょう。

2015-19年における第1子出産前後の妻の就業率は、

- 就業継続(育休利用):55.1%

- 就業継続(育休なし):14.5%

→出産後継続就業率69.5% - 出産退職:30.5%

という結果で、出産後継続就業率は年々増加傾向にあります。しかし、依然として約3割の女性が第1子出産を機に退職しているという状況です。

この背景には、出産・育児期の負担の大きさ、特に子どもが小さいうちの時間の制約や、復職後のキャリアへの不安、企業側の支援不足などが複合的に絡み合っていると推測されます。

「育児時短就業給付金」は、こうした出産後の離職を減らし、女性が希望に応じて働き続けられる社会を実現するための重要な一歩と言えます。特に、給付金が時短勤務中の賃金低下を補うことで、経済的な理由による離職を防ぐ役割が期待されています。