3. 【65歳以上・夫婦のみの無職世帯】老後の家計収支は赤字?

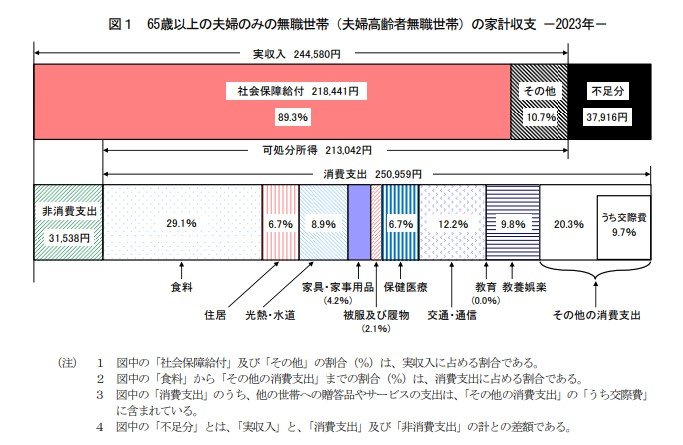

では最後に、総務省「家計調査報告 家計収支編 2023年(令和5年)平均結果の概要」を参考に、「65歳以上の夫婦のみの無職世帯」の家計収支を確認していきます。

- 実収入:24万4580円(うち社会保障給付:21万8441円)

- 非消費支出:3万1538円

- 消費支出:25万959円

1ヶ月の家計収支:▲3万7916円

上記結果を見ると、毎月約3万7916円の赤字が発生しています。

公的年金だけでは生活が厳しく、私的年金や家族からの仕送りで収入を補っている世帯もありますが、それでも家計をやりくりするのに苦しんでいる世帯は少なくありません。

特に、物価高騰による食費の増加や医療制度の改定による医療費の増加が、シニア世代の家計を圧迫しています。どのような問題が生じているか、確認しましょう。

4. 高齢者の家計を圧迫する問題とは

高齢者の家計を圧迫する主な問題が「食品の値上げ」と「医療費の負担増」です。それぞれの問題について、確認しましょう。

4.1 食品の値上げ

食品の値上げは、2025年も継続して問題となっています。帝国データバンクの調査によれば、2025年4月の値上げ品目は4225品目でした。2023年10月以来、1年6ヵ月ぶりに単月で4000品目を超えています。

値上げ要因では、原材料などモノ由来の値上げが多くを占めました。一方で、人件費や物流費など「サービス」価格上昇の影響を受けたのも影響しています。

2025年通年の値上げは、9月までの公表分で累計1万1707品目となり、2024年を上回るペースで値上げが早まっています。食料品の値上げは、家計に大きな影響を与える問題です。

食費を抑えるなど、積極的に支出を減らす取り組みが必要になるでしょう。

4.2 医療費の負担増

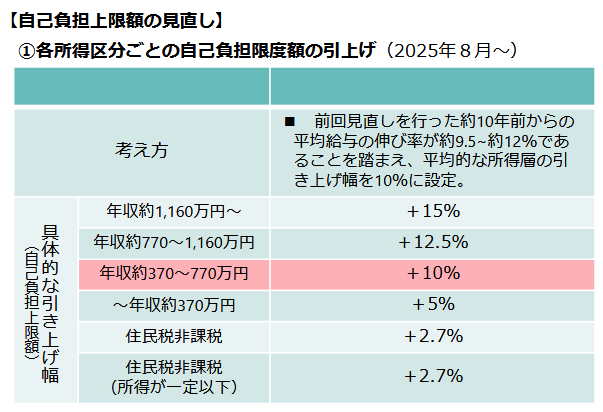

医療費の負担増も重要な問題です。政府は、高額療養費制度の負担上限額を引き上げる方向で調整しています。厚生労働省の資料では、高額療養費制度を利用した場合の自己負担上限額を、見直す方向です。各所得区分ごとの自己負担限度額は、以下の通りです。

医療費の負担が増加すると、支出が増えて家計にも影響します。医療費の問題は、引き続き注目していく必要があるでしょう。