年金の受給開始後に知っておきたいのは、年金の受給額が変わるタイミングは主に年2回あるということ。

1つは年金額の改定であり、2025年度の年金額は前年度比1.9%の増額でした。

もう1つは税金や社会保険料の天引き額の変更がある場合です。10月には天引き額が変わることにより、年金の振込額が増える人・減る人もいます。このように年金額が変わるタイミングがあることは早くから知っておきたいものです。

みなさまは今後の人生の中で結婚や出産、家を建てるなどのライフプランはあるでしょうか。筆者はFPとして日々お金に関する相談をうけていますが、教育資金や住宅購入資金についてなど相談内容はさまざまです。

そんな中、一番相談数が最も多いのが老後資金についてです。教育資金については奨学金、住宅購入資金については住宅ローンが借りられますが、「老後資金は借りることができないお金」とも言われています。老後、収入の柱となるのは年金です。

今回は、この年金について現在のシニア世代がどれくらいの年金を平均で受給しているのか確認し、「借りられないお金」である老後資金について年金だけで安心して暮らせるのか参考にしていきましょう。

1. 【10月支給分から】厚生年金と国民年金「振込額」が変わる人も

公的年金からは、税金や社会保険料(健康保険料・介護保険料など)が天引き(特別徴収)されます。

「天引き額は一年間ずっと同じ」と思いがちですが、実は年度の途中で金額が変わるのが一般的です。

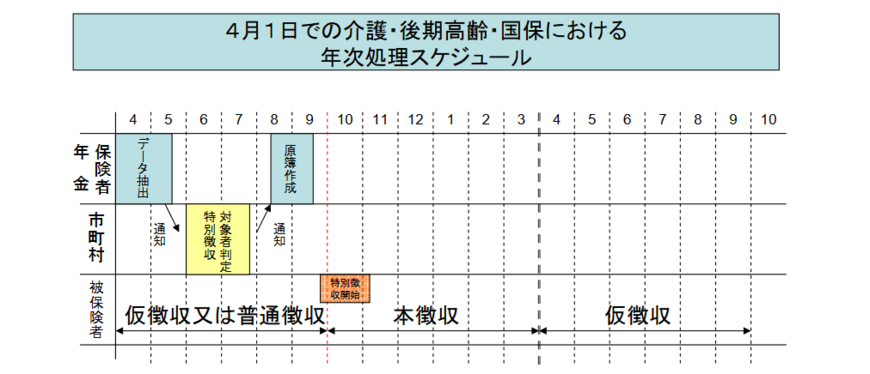

その理由は、年金から天引きされる住民税と社会保険料の計算が、二段階(仮徴収・本徴収)のしくみになっているためです。

1.1 仮徴収

年金から天引きされる住民税や国民健康保険料などの社会保険料は、前年の所得をもとに計算されます。しかし、その正式な年額が確定するのは毎年6月~7月頃です。

そのため、金額が確定していない年度前半(4月・6月・8月支給分の年金)では、まず前年度2月と同額が暫定的に天引きされます。これを「仮徴収」と呼びます。

1.2 本徴収

前年の所得が確定し、その年度に支払うべき社会保険料の正式な年額が決まると、徴収方法が切り替わります。

まず、確定した年額から、仮徴収として支払った合計額を差し引きます。そして、残った金額を年度後半の支給回数で割って天引きします。これが「本徴収」です。

多くの場合、本徴収は10月支給分からですが、自治体によっては8月から始まることもあります。

前年の所得が増加すると、秋以降の年金の手取り額が想定外に減ってしまうことがあるため注意が必要です。

例えば、以下のように前年の課税所得が増えるケースがこれにあたります。

- 不動産の売却や退職金の受け取りで、一時的に大きな所得があった

- 年金以外にパート収入や不動産収入などがあった

- 配偶者控除などの各種控除の適用がなくなり、課税対象額が増えた

このような理由で前年の所得が増えた場合、年度後半の「本徴収額」が、前半の「仮徴収額」に比べて大幅に高くなることがあります。

その結果、秋以降に天引きされる金額が増え、年金の手取りが大幅に減ってしまう可能性もあるのです。ご自身の状況をあらかじめ確認しておくと安心です。