総務省が2025年1月24日に公表した「2020年基準 消費者物価指数 全国 2024年(令和6年)12月分及び2024年(令和6年)平均」によると、 総合指数は2020年を100として110.7となり、前年同月比で3.6%の上昇となりました。

そんな中、政府は住民税非課税世帯を対象に3万円の現金給付を決定。こうした支援策は以前からも実施されていますが、そもそも「住民税非課税世帯」はどういった人が対象となるのでしょうか。

今回は「住民税非課税世帯」について解説していきます。

1. 住民税のキホンをおさらい!住民税非課税世帯とは?

コロナ禍を契機に、低所得者世帯や急な収入変動を経験した世帯への給付金支給が増加しました。

特に低所得者向けの支援では、「住民税非課税世帯」という区分がよく登場します。

まず、住民税の仕組みや「住民税非課税世帯」がどのようなものであるかについて、確認していきましょう。

1.1 《住民税のキホン》「住民税非課税」とは均等割・所得割ともに支払い免除のこと

住民税は、住んでいる市区町村や都道府県に支払う税金で、その地域の公共サービスやインフラ整備のために使われます。

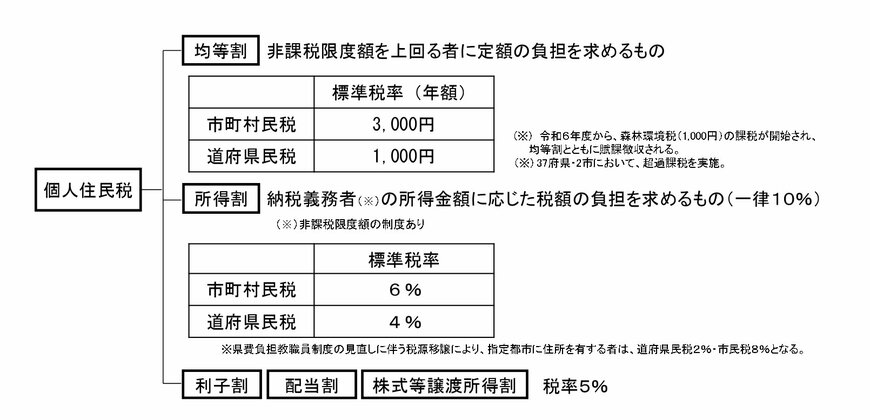

個人の住民税は、大きく分けて二つの部分で構成されています。

所得割:所得に応じて税額が決まる

- 所得割の標準税率:市町村民税6%+道府県民税4%

均等割:所得に関係なく一律で課税

- 均等割の標準税率(年額):市町村民税3000円+道府県民税1000円(2024年度からは森林環境税1000円が上乗せ)

この仕組みにより、個々の収入に応じた税金の負担が決まります。

収入が低く、税金の支払いが困難な世帯は「住民税非課税世帯」として扱われ、所得割や均等割を支払う必要がありません。

次に、この「住民税非課税世帯」に該当する所得や収入の目安について見ていきましょう。