2. 《とはいえ、年金額は実質目減り》その鍵を握る「マクロ経済スライド」とは

公的年金額は、物価変動率や名目手取り賃金変動率に応じて、年度ごとに改定がおこなわれます。モノやサービスの価格や、現役世代の賃金の動向を考慮しながら、年金額も調整されるのです。

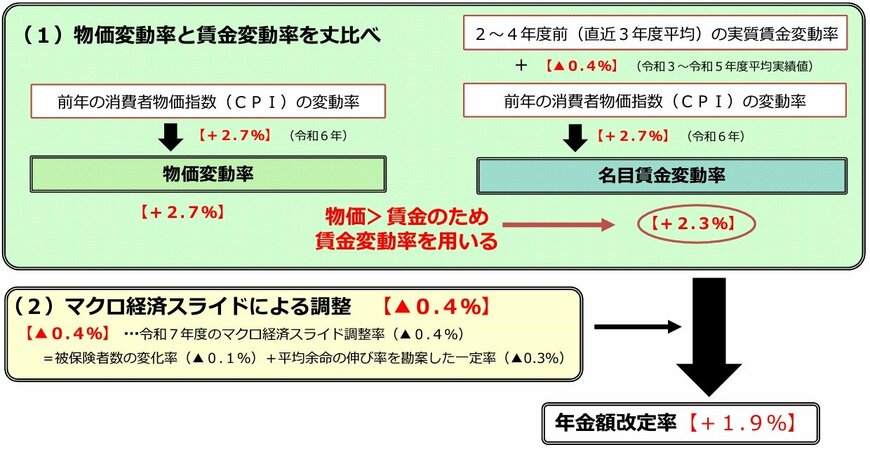

令和7年度の年金額改定に用いられた物価変動率(※1)は2.7%、名目手取り賃金変動率(※2)は2.3%。またマクロ経済スライドによる調整(※3)が▲0.4%働き、今回の改定となりました。

では、今回の改定で出てきた「マクロ経済スライド」について、次で整理しましょう。

※1:物価変動率:前年の消費者物価指数(CPI)の変動率

※2:名目手取り賃金:物価の変動を考慮した、実際に受け取れる賃金の変動率。2年度前から4年度前までの3年度平均の実質賃金変動率に前年の物価変動率と3年度前の可処分所得割合変化率(0.0%)を乗じたもの

※3:マクロ経済スライド調整率:被保険者数の変化率+平均余命の伸び率を勘案した一定率

2.1 マクロ経済スライドとは

「マクロ経済スライド」とは、「公的年金被保険者(年金保険料を払う現役世代の数)の変動」と「平均余命の伸び」に基づいて設定される「スライド調整率」を用いて、その分を賃金と物価の変動がプラスとなる場合に改定率から控除するしくみです。

賃金や物価が上がったとしても、マクロ経済スライドが発動されている場合は、スライド調整率の分だけ年金の増え幅が抑えられることになります。そこで、物価の上昇ほどには年金額が引き上がらず、今回のように年金が「実質目減り」となるわけです。

ただしマクロ経済スライドによる調整には、現役世代の負担を軽減し、世代間の公平性を保つ役割があります。これが将来の年金の給付水準を確保し、年金制度の持続性にも繋がるのです。よって、こんにちの物価上昇に年金の増加が伴わない点はやむを得ないと言えるでしょう。

ここまでは、年金額改定のしくみについて整理しました。では、今回の改定率は何月支給分から適用されるのでしょうか。次で公的年金の支給スケジュールを見ていきます。