3. 低所得世帯が受けられる優遇措置は?

収入が低い世帯は、税やさまざまなサービス費用の負担が軽減される場合もあります。参考として、一部の例を見ていきましょう。

※各自治体によって減額の割合が異なる場合があります。

※免除や軽減の措置を受けるには、多くの場合、申告が必要です。詳しくはお住まいの自治体に確認することをおすすめします。

3.1 国民年金保険料の免除・納付猶予制度

本人や世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合など、保険料の納付が免除や減額、また納付が猶予される措置を受けることができます。

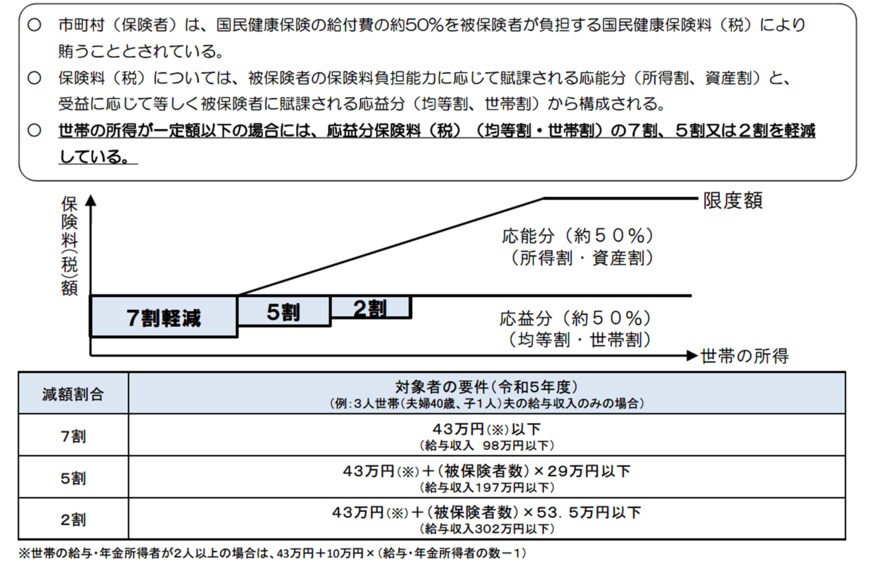

3.2 国民健康保険料の軽減

国民健康保険料を算出するとき、法令により定められた所得基準を下回る場合、国民健康保険料の額を算定する際、保険料が減額される制度があります。

またさまざまな事情に納付が難しい場合は、保険料の減免や納付猶予を受けられる場合もあります。

3.3 介護保険料の減額

介護保険の第一号保険者(65歳以上)の住民税非課税世帯は、それぞれの世帯の収入や状況などに応じ、市町村ごとに決められた基準額に沿って調整され、介護保険料が減額されます。

また、介護保険サービス費に関しても、住民税非課税世帯など、所得や資産が一定以下の場合、負担限度額を超えた居住費や食費は介護保険から支給されることになっています。

3.4 その他の優遇措置

他にも、住民税非課税世帯を対象に、0歳から2歳までの保育料が無償化されたり(※)、NHKの受信料も免除されています。

※東京都では、すべての子どもが無償化される方向で調整が進んでいます(2024年12月現在)。

4. まとめにかえて

今回は、住民税非課税世帯に該当する年収の目安を中心にお伝えしました。

物価高対策として住民税非課税世帯への3万円給付が決定し、各自治体のホームページなどでは給付に関するお知らせが掲載されています。

該当する世帯に関しては、お知らせが送付され、既に発送を開始している自治体もあります。

春は何かと出費が増える季節でもあります。子どもがいる世帯には1人につき2万円加算されるので、最新情報については引き続き確認することをおすすめします。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。