4. おひとりさまが遺産相続で後悔しないために生前からできる準備

法定相続人がいるかどうかにかかわらず、ご自身の希望通りに大切な資産を託すために、元気なうちから準備を始めてみてはいかがでしょうか。

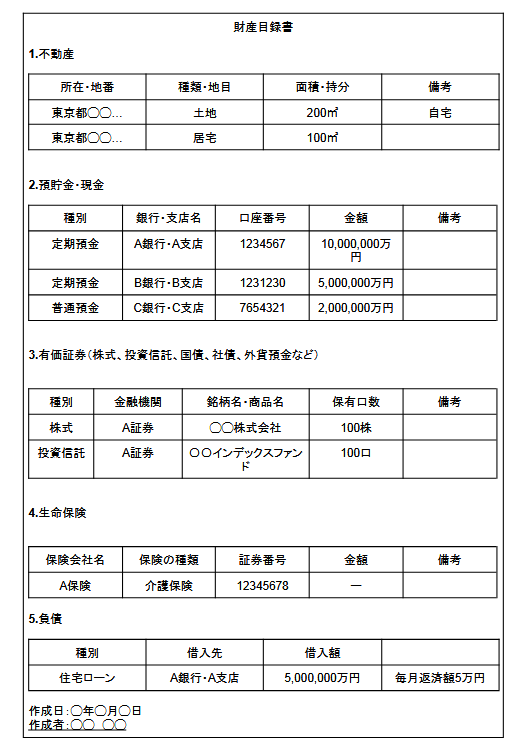

4.1 準備1:財産目録(財産リスト)を作成する

おひとりさまが遺産相続を考え始めたら、最初に取り組みたいのが財産目録(財産リスト)の作成です。

財産目録とは、ご自身の全資産の内容と、それがどこにあるか(金融機関名、口座番号など)を一覧にした書類を指します。

預貯金、株式、投資信託、生命保険、不動産、自動車といったプラスの資産をすべて書き出します。この目録は、遺言書を作成する際の基礎資料になるだけでなく、万が一遺言書がなかった場合に、残された人が相続手続きを進める上での大きな助けとなります。

財産目録の作成にあたっては、市販のエンディングノートなどを活用するのも一つの方法です。

4.2 準備2:遺言書を作成する

遺言書を作成すれば、ご自身の財産を遺したい相手に託すことができます。特に、法定相続人がいないおひとりさまにとっては、作成を検討する価値があるでしょう。

遺言書の内容を確実に実現するためには、遺言執行者を指定する必要があります。もし遺言執行者として頼める人がいない場合は、信託銀行や司法書士、弁護士といった専門家に依頼することも可能です。

ただし、遺言書の作成から保管、執行までの一連の手続きには費用がかかる点に留意しておきましょう。

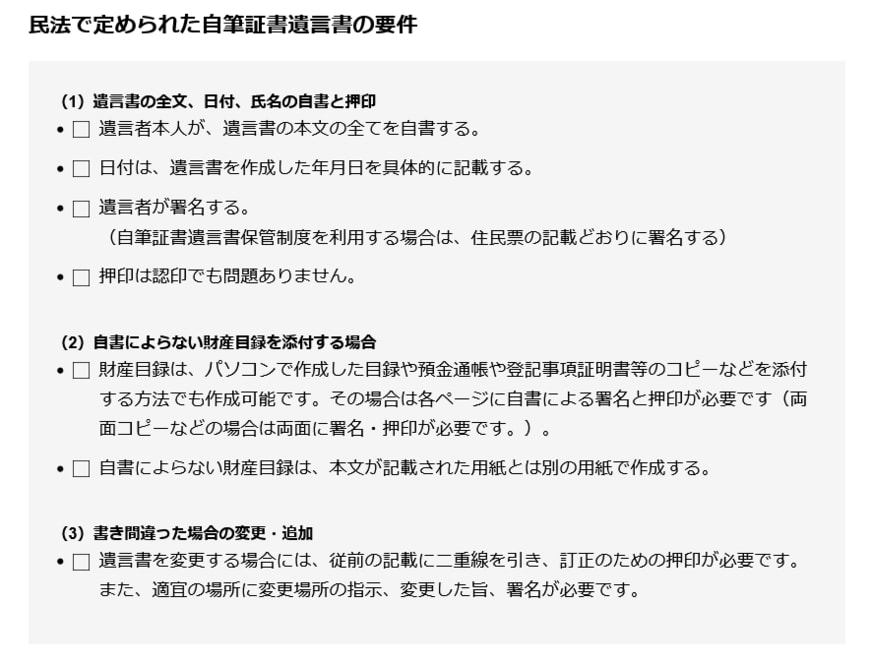

遺言書作成の手段:自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

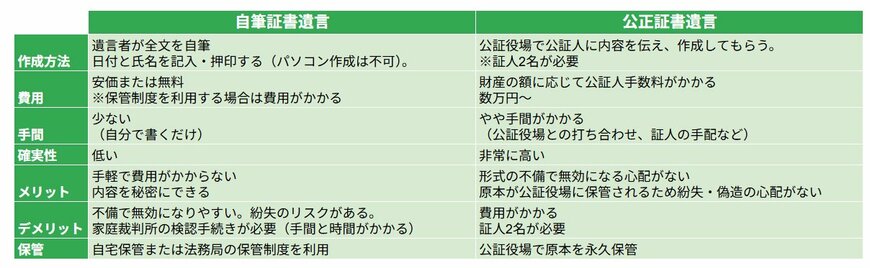

遺言書を作成する主な方法には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。

費用や手間、確実に執行されるかどうかなどの違いがあります。

上記の通り、それぞれメリット・デメリットがありますが、おひとりさまの場合は、公正証書遺言の方が安心といえるでしょう。

なぜなら、自筆遺言は、亡くなった後に遺言書を発見してもらう手間や、親族が検認手続きを行う負担が大きい傾向があるからです。

公正証書遺言であれば、形式不備で無効になるリスクがありません。検認も不要なため、残されたご親族(または遺言執行者)がスムーズに手続きを進めることができます。

法定相続人がいなくて、遺産を国庫に入れたくない場合には、確実に遺言通りに執行されるかどうか「確実性」を重視しておくと良いです。

5. まとめ:おひとりさまこそ「資産を託す準備」が重要

「老後の資金はすべて使い切る」と考える方もいますが、人生の終わりを正確に予測することは難しく、資産を完全にゼロにすることは現実的ではありません。急な入院や介護など、予期せぬ出費に備えるため、ある程度の資産は手元に残ることが多いでしょう。

だからこそ、おひとりさまにとっては「資産は残るもの」と想定し、その行き先を元気なうちに決めておくことが大切になります。

ご自身が築いた大切な財産を、国庫など望まない相手ではなく、お世話になった人や支援したい団体へ確実に遺すためには、遺言書や信託といった法的な準備が有効です。こうした準備を始めるのに、早すぎるということはありません。

この機会に、まずはご自身の財産をリストアップすることから、「大切な資産を、大切な人に遺す」ための準備を始めてみてはいかがでしょうか。

※この記事は再編集しています。

参考資料

- JーFLEC(金融経済教育推進機構)「家計の金融行動に関する世論調査 2024年」

- 法務局「法定相続人 (範囲・順位・法定相続分・遺留分)」

- 国税庁「財産目録の書き方」

- 内閣府 政府広報オンライン「知っておきたい遺言書のこと 無効にならないための書き方、残し方」

- 【相続】おひとりさまが亡くなったら「遺産」はどうなる?「法定相続人がいない」&「遺言書がない」場合は国庫に?!生前にやっておくべき準備とは

和田 直子