秋が深まり寒さが増す季節、体調管理に気を付けたい時期ですね。近年、精神的な健康や福祉への関心が高まる中、精神障害者保健福祉手帳の所持者が増加し、令和6年度末には154万人を超えている状況です。

また、民間企業における精神障がい者の雇用者数は前年比15.7%増と、全障がい種別で最も高い伸び率を記録しています。この手帳制度は、生活上の支援だけでなく、就労機会の拡大にも大きく貢献しています。

今回は、最新の調査結果をもとに、3種類ある障害者手帳の目的から、「精神障害者保健福祉手帳」を持つことで得られる具体的なメリットや、雇用が増えている背景についてわかりやすく解説します。

1. 精神障害者保健福祉手帳、手帳の目的「どんな障がいが対象?」

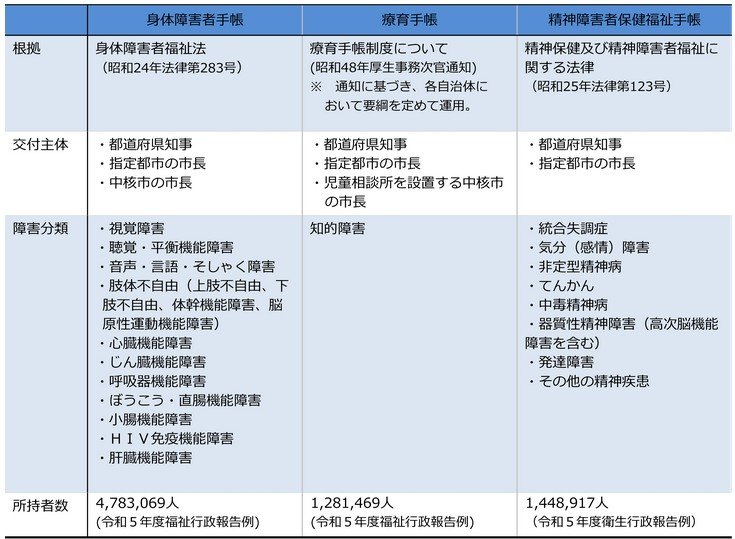

障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。手帳を所持するで、障がいの種類や程度に応じた様々な福祉サービスや支援を受けることができます。また、障害者手帳の制度は、障がいがある方の生活上の困難を軽減し、社会参加を促進することを目的としています。

1.1 身体障害者手帳

主に体の機能に一定以上の障がいがある方が対象です。対象となる障害は、視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃくの障害のほか、肢体(手足・体幹)の不自由、内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱・直腸、小腸、肝臓、HIV免疫機能)など多岐にわたります。

1.2 療育手帳

療育手帳は、知的障害があると判定された方が対象となる手帳です。手帳の交付主体は、都道府県知事または指定都市の市長です。また、児童相談所を設置する中核市の市長も交付主体に含まれます。この制度は、各自治体において判定基準などの運用方法を定めて実施されています。

1.3 精神障害者保健福祉手帳

精神疾患により、一定程度の精神障害の状態にある方が対象です。対象となる主な障がいは、統合失調症、気分(感情)障害、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)、発達障害、その他の精神疾患です。

この3つの手帳は、それぞれ異なる法律や制度に基づいており、対象となる障害の種類や所持者数が大きく異なります。次は「精神障害者保健福祉手帳」の所持者について詳しく見ていきましょう。