病気やケガで治療が必要になったとき、「もし高額な医療費がかかったらどうしよう」と不安に感じる方もいるのではないでしょうか。医療の進歩でさまざまな病気の治療が可能になる一方、薬の価格や検査費などの高額化も進んでいます。

この不安を解消してくれるのが、医療費の自己負担が一定額を超えた際に、上限額を超えた分が払い戻される「高額療養費制度」です。これは、今の時代に家計を支える大切なしくみです。

当初、高額療養費制度について2025年8月から段階的な見直しが予定されていましたが、国民の負担感への懸念や検討プロセスへの指摘などを踏まえ、実施が見送られました。現時点では現行制度が継続されていますが、改めて社会全体で制度の在り方に関する議論が続けられています。今回は、このセーフティネットの現行制度と、高額療養費制度の恩恵を最大限に受けるためのポイント3つについて解説します。

1. 高額療養費、「いまの自己負担限度額はいくら?」

高額療養費制度とは、同じ月である1か月にかかった医療費が高額になった場合、所得に応じて設定された「自己負担限度額」(上限額)を超える分が払い戻される制度です。月をまたぐと合算はできません。

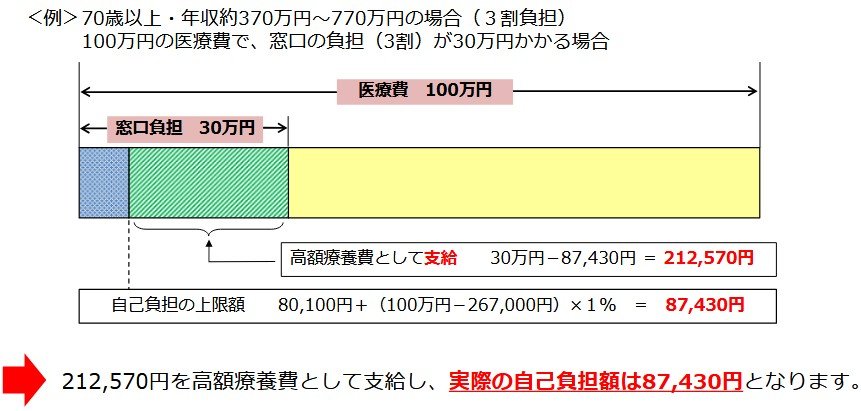

たとえば、70歳以上で年収約370万円〜約770万円(3割負担)の人が、医療費100万円の治療を受け、窓口で30万円を支払った場合を考えてみましょう。この場合の自己負担限度額は、次の計算式で8万7430円となります。

- 自己負担の上限額:8万100円+(100万円ー26万7000円)×1%=8万7430円

制度の対象は医療保険が適用される費用(診察、薬、検査など)で、1か月単位で判定されます。

この制度には、主に2つの利用方法があります。

1.1 窓口での支払い上限化「マイナンバーカードでさらに便利」

あらかじめ保険者に申請して「限度額適用認定証」を取得し、医療機関の窓口で提示することで、支払いを自己負担の上限額までに抑えられます(一時的な全額支払いが不要)。これは入院時など、事前に高額な費用がかかることがわかっている場合に便利です。また、マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、事前の申請なしにこの上限額までの支払いとする仕組みを窓口で利用できます。

1.2 後日払い戻し

認定証を提示しなかった場合や、月をまたぐ治療、複数の医療機関の合算などで上限額を超えた場合は、後日、申請によりその超過分が払い戻されます。