朝晩の冷え込みが増し、年末が少しずつ近づいてきたと感じる10月下旬となりました。半年前にあたる今年の6月は「2024年の人口動態統計」について厚生労働省から発表がありました。これによると、年間の出生数がついに70万人を割り込み、合計特殊出生率が1.15という過去最低を記録したという、衝撃的なニュースでした。この数字は、日本の未来に漠然とした不安を抱かせますが、では、私たち一人ひとりの暮らしの裏側では何が起こっているのでしょうか?

今回は、最新データが示す「少子化加速」の現実と、その裏側で子どもを望む夫婦の4組に1組が経験する不妊治療の広がり、そして特に女性にかかる心身の重い負担について深掘りし、今後の日本社会が向き合うべき課題を解説します。

1. 少子化が加速、「70万人割れの出生数」合計特殊出生率1.15とは

2025年6月4日、厚生労働省から発表された年間の出生数がついに70万人を下回ったというニュースがありました。

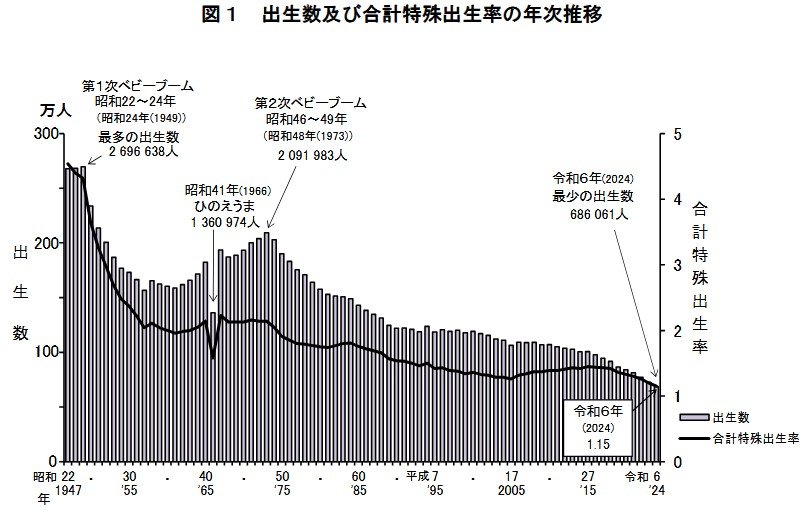

厚生労働省が発表した人口動態統計の「出生数及び合計特殊出生率の年次推移」についてみていきましょう。

令和6年(2024年)最少の出生数

- 68万6061人

令和6年(2024年)合計特殊出生率(=ひとりの女性が一生に産む子どもの人数の平均)

- 1.15

1.1 《出生数》75年間で約4分の1に減少

1949年の「第1次ベビーブーム」期には、年間出生数は269万6638人を記録しました。しかし、それ以降は減り続け、2024年にはついに年間70万人を下回り、過去最少の68万6061人となりました。これは、ピーク時の約4分の1の水準であり、日本の人口構成に深刻な変容が起きていることがわかります。

1.2 《合計特殊出生率》過去最低の「1.15」が映す社会の変化

合計特殊出生率とは、ひとりの女性が一生に産む子どもの人数の平均をあらわしています。「1.15」という数値は、出産経験の有無にかかわらず社会全体の傾向を反映しています。この水準が続けば、親世代に比べて子どもの世代が少なくなる状況が固定化し、社会のしくみや私たちの生活様式にも徐々に変化をもたらすと予測されます。

少子化の進行は、単なる統計上の問題ではなく、私たちの日常や将来の計画に確実に影響を与えはじめています。

この出生率の低下の背景には、女性の社会進出によるライフスタイルの多様化、未婚化・晩婚化の進行、そして経済的な不安など、複数の要因が複雑に絡み合っています。例えば、夫婦がそれぞれのキャリアや生活を優先し、子どもを持たない選択をするケース(共働きで子どもを持たないなど、多様な家族のあり方)もあれば、晩産化によって結果的に出産数が減るケースもあります。

しかし、こうした社会の変化がある一方で、子どもを強く望みながらも、自然な妊娠が難しい夫婦が少なくないという現実もあります。そのため、近年、不妊治療という選択肢が注目を集めています。