病気やケガで働けなくなった時、生活費の心配をせずに安心して療養に専念できるでしょうか?会社員の強い味方となるのが「傷病手当金」制度です。しかし、この制度には複雑な支給条件があり、場合によってはもらえないケースも存在します。

本記事では、傷病手当金の支給要件や計算方法、支給されないケースについて分かりやすく解説します。

1. 傷病手当金制度の基本概要

傷病手当金とは、健康保険の被保険者が業務外の病気やケガで働けなくなった際に支給される給付金制度です。被保険者とその家族の生活を守ることを目的として設けられています。

支給額は標準報酬月額の約3分の2相当額で、最長で通算1年6カ月間受給することが可能です。傷病手当金を受け取れることで、療養期間中の経済的な不安を軽減できます。

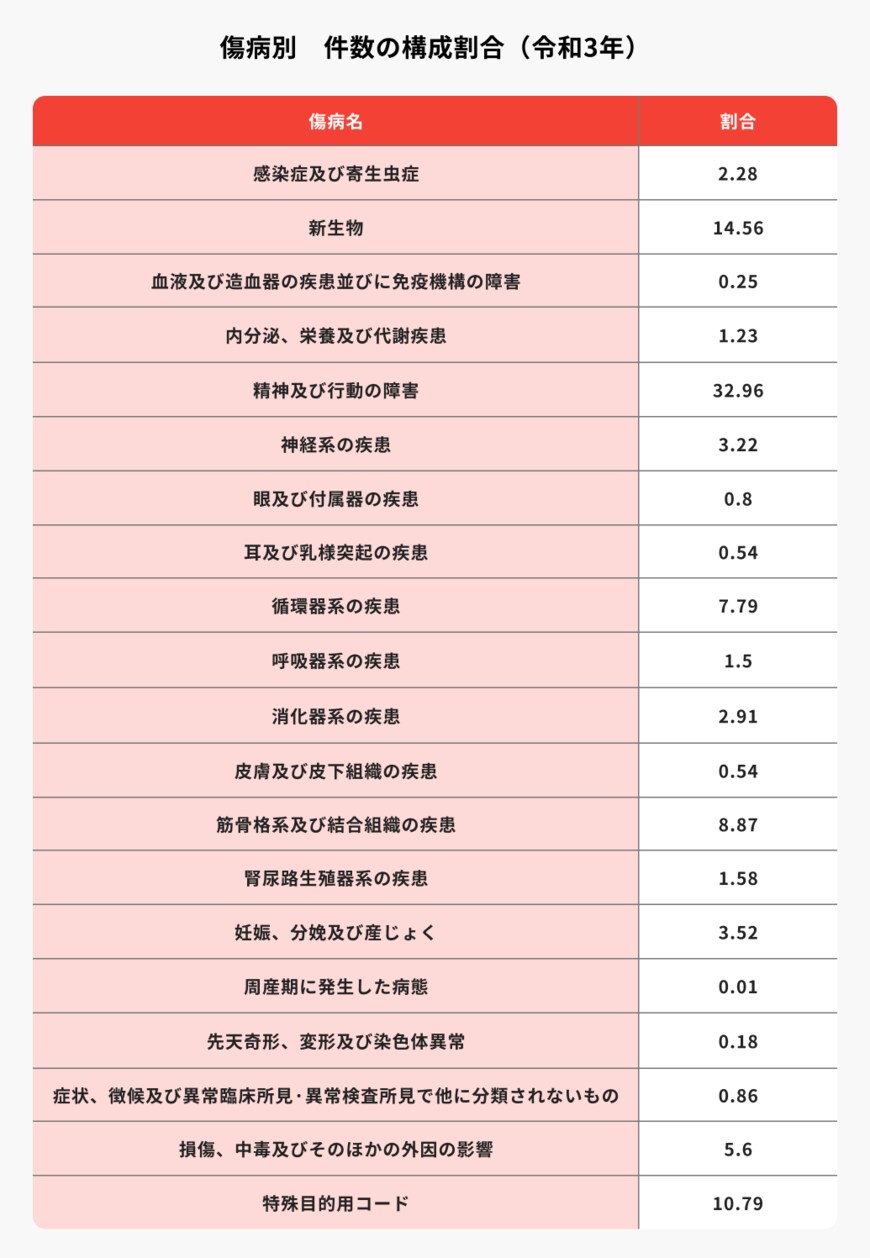

1.1 最新の受給動向データ

2021年の調査によると、傷病手当金の受給理由として最も多いのは「精神及び行動の障害」で、次に「がん等の新生物」、「新型コロナウイルス感染症」が続いています。

年齢別では、55歳未満では精神的な疾患による受給が多く、年齢が上がるにつれてがんによる受給が増加する傾向があります。

2. 傷病手当金の支給条件

傷病手当金を受給することができる人は、健康保険に加入している被保険者の中で、下記の①から⑤の条件をすべて満たしている人になります。

2.1 ①健康保険に加入していること

傷病手当金は健康保険の被保険者のみが対象となります。自営業者やフリーランスで働く人など、国民健康保険の被保険者は原則として対象外です(例外的な措置が設けられる場合があります)。

パートやアルバイト、契約社員でも、社会保険に加入していれば支給対象となります。社会保険の加入要件は、

- 社会保険の加入者数が101人以上(2024年10月以降は51人以上)の事業所に勤務

- 週の所定労働時間が20時間以上

- 1カ月あたりの賃金の額が8.8万円以上

- 2カ月を超える雇用が見込まれている

- 学生でない

が基準となります。

2.2 ②業務外の病気・ケガによる療養

支給対象となるのは、業務に関係のない病気やケガのみです。仕事中や通勤中の事故による病気・ケガは労災保険の対象となるため、傷病手当金は支給されません。

うつ病についても、業務が原因でない場合は支給対象となりますが、業務上のストレスが原因の場合は労災保険での対応となります。風邪やインフルエンザも業務外であれば支給対象となり得ます。

2.3 ③医師の診断などによる労務不能

「仕事に就くことができない状態」であることが医師など療養担当者によって証明される必要があります。自己判断による休養や、予防的な休暇では支給要件を満たしません。

医師の診断書や意見書により、療養が必要で労務に従事できない状態であることが客観的に認められなければなりません。

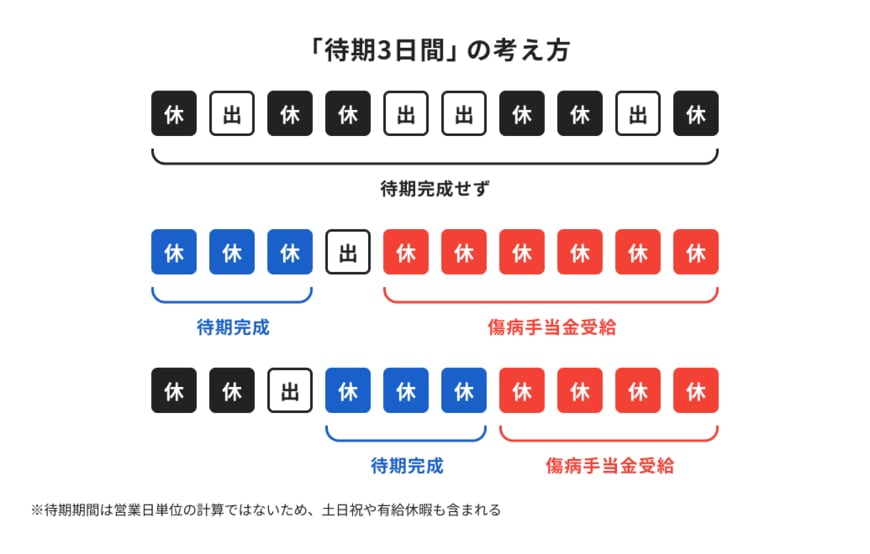

2.4 ④連続3日間を含む4日以上の休業

傷病手当金の支給には「待期期間」の完成が必要です。連続して3日間休業し、4日目から支給対象となります。土日祝日や有給休暇も待期期間に含まれます。

2日休んで3日目に出勤した場合、待期期間は完成しません。再度休業する場合は、その日から新たに待期期間が始まります。

2.5 ⑤給与の支払いがないこと

休業期間中に給与の支払いがある場合、その期間は傷病手当金が支給されません。ただし、支払われた給与が傷病手当金より少ない場合は、差額が支給されます。

有給休暇を使用して給与が支払われた期間も、傷病手当金の支給対象外となります。